DX人材とは、デジタル技術や業務内容に精通しつつ、DXの取り組みをリード・実行できる人材のこと。

本記事では、DX人材が注目されている背景や必要とされるスキル、DX人材の6つの職種、育成事例などを解説します。

➡︎【資料ダウンロード】ノウハウをオープンにした成功事例から見るDX人材育成の教科書

★オンデマンド配信:今こそ押さえたい「DX人材」の基本 ー8つの役割と必要なスキル、人材確保の方法ー

目次

DX人材とは? どんな役割を持っているのか

DX人材とは、「デジタル技術やデータ活用に精通した人材」あるいは「業務内容に精通しつつ、デジタルで何ができるかを理解し、DXの取り組みをリード・実行できる人材」のことです。

経済産業省が発表した「デジタルガバナンス・コード2.0」によれば、DXとは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」と定義されています。

DX推進に取り組む企業は増加していますが、DX人材なしにDXを実現することは不可能です。DX人材はDX推進に必要なスキル・適性を活用し、実行していく重要な役割を担います。

・既存の価値観や枠組みを根底から覆すような革新的なイノベーションをもたらすもの

★DXに関する詳しい解説はこちら

DX人材が求められる背景

DX人材が求められている背景として、2つの要因が考えられます。

社会情勢の変化

コロナ禍やウクライナ侵攻などの社会情勢の不安定化に伴い、既存の働き方や既存ビジネスでは立ち行かなくなると考える企業や組織が増えました。また「2025年の崖」に直面し早急に対応しなければ将来的に損失を生むという事態に危機感を覚える経営層も多いでしょう。

しかしながら、労働人口は減少していく中、業務効率や生産性を向上させていく必要があります。

こういった背景からDXが重視されるようになったことで、DXを推進する人材の必要性が増しています。

DX人材の不足

このように、昨今、DXの必要性を感じている企業が急増してる一方で、DX推進を担うDX人材の不足が顕著になっています。

IPAが2023年2月に発表した「DX白書2023」でも、日本企業におけるDXを推進する人材の「量」「質」ともに不足している現状が指摘されています。

「量」について、2021年度調査では「大幅に不足している」と回答した企業が30.6%だったのに対し、2022年度調査では49.6%と大幅に増加しています。「質」についても「大幅に不足している」との回答が2021年度調査の30.5%から2022年度調査では51.7%になり、明確な不足を示しています。

要因としてはこの1年でDXに取り組む企業の割合が増加し、これに比例してDX人材に対するニーズも増えていることが考えられます。

加えて、日本企業は米国企業に比べキャリア形成・学びに関する取組を組織として実施している割合が低いことも明らかになりました。

このような調査結果からも、DX推進における課題がDX人材の不足にあることは明らかであり、人材確保のためのさまざまな施策の実施が求められています。

➡︎【資料ダウンロード】ノウハウをオープンにした成功事例から見るDX人材育成の教科書

IPAが定義するDXに対応する人材

推進に向けた-企業とIT人材の実態調査.jpg)

IPAは、2020年5月に発表した「DX推進に向けた企業とIT人材の実態調査」、および2021年10月に発表した「DX白書2021」においてDXに対応する人材を定義しています。

IPAによると、DXに対応する人材とは「プロダクトマネージャー」「ビジネスデザイナー」「テックリード」「データサイエンティスト」「先端技術エンジニア」「UI/UXデザイナー」「エンジニア/プログラマ」の7つの職種に分けられます。

DX推進を担う7つの職種

モンスターラボでは、DX推進に必要な人材を独自に「ビジネスプロデューサー」「ビジネスデザイナー」「アーキテクト」「データサイエンティスト/AIエンジニア」「先端技術エンジニア」「UXデザイナー」「エンジニア/プログラマー」の7つの職種に分類しました。それぞれの職種について具体的に解説していきます。

DX人材① ビジネスプロデューサー

ビジネスプロデューサーとは、DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダー格の人材のこと。

この職種はデジタル技術を活用する能力だけでなく、自社のビジョンや既存アセットへの深い理解が必要となるため、管理職クラスや事業のエースといった人材が任命されることが多いのが特徴。

課題設定力があり、ビジョンを提唱し、行動に移す力のある人が向いています。また、組織を横断して事業を推進できる調整力やマネージメント能力も必要です。

DX人材② ビジネスデザイナー

ビジネスデザイナーは、DXやデジタルビジネスの企画・立案・推進などを担う人材のこと。

プロデューサーのもとで具体的なビジネスモデルを企画し実行する役割であるため、プロデューサー同様に自社のビジネスをよく理解している必要があります。

ビジネスと技術に関する知識はもちろん、新しいビジネスモデルを企画するための発想力が必要です。また、実行にあたって関係者らが円滑に仕事ができるよう、チームの合意形成や相互理解をサポートするためのファシリテーション能力も重要です。

➡︎【資料ダウンロード】ノウハウをオープンにした成功事例から見るDX人材育成の教科書

DX人材③ アーキテクト

アーキテクトとは、DXやデジタルビジネスに関するシステムを設計できる人材のこと。

プロデューサーやビジネスデザイナーが企画したビジネスの実現のために、システム設計を行うのが主な役割。要件定義や仕様策定などSEの領域の業務も行いますが、ビジネス面での課題を深く理解し、ソリューションの提案まで行うのがアーキテクトの能力です。

DX人材④ データサイエンティスト/AIエンジニア

データサイエンティストとは、DXに関するデジタル技術(AI・IoTなど)やデータ解析に精通した人材のこと。

DX推進に関連の深い分野であるAIやIoTを活用するには、膨大なビッグデータからビジネスに活用できる知見を引き出す必要があります。その際に活躍するのがデータサイエンティストです。

統計学の知識や経験、プログラミングスキルが必須となるため、中途採用で人員を確保することが多く、入社後はOJTでフォローアップというケースになることがほとんどです。

★データサイエンティストについて詳しくはこちら

DX人材⑤ 先端技術エンジニア

先端技術エンジニアは、AI(人工知能)、機械学習、ディープラーニング、ブロックチェーンなどの最先端のデジタル技術を扱う役割を担います。

DX人材⑥ UXデザイナー

UXデザイナーは、DXやデジタルビジネスに関するシステムのユーザー向けデザインを担当する人材のこと。

どんなに良い機能を備えたシステムであっても、それがユーザーにとって使いにくい仕様であれば日常的に使用されず、人々の生活に根ざしたプロダクトにはなりえません。そのため、ユーザー体験の向上という観点をシステム構築に取り入れるUXデザイナーの役割は必要不可欠です。

デザインに関するスキルはもちろん、デザインの意図を適切に説明できる言語化能力や、最新のテクノロジーのトレンドをいち早くキャッチできるアンテナの広さが必須です。

★UXデザインについて詳しくはこちら

➡︎【資料ダウンロード】UXデザインの専門家が教える「UXの基本と実践」

DX人材⑦ エンジニア/プログラマー

エンジニア/プログラマーはデジタルシステムの実装やインフラ構築などを担う人材のこと。

アーキテクトが設計した仕様に基づいてプログラミングし、コーディングやテストをおこないます。DX人材の観点では、DXの現場で使われているさまざまなシステムに精通し、その都度適切な開発を行える能力が求められます。

プログラミングやエンジニアリングの能力が必須となるため、社内のリソースだけで人員を確保することが難しいケースも多く、 外部リソースに頼ることが多いポジションです。

➡︎【資料ダウンロード】ノウハウをオープンにした成功事例から見るDX人材育成の教科書

DX人材に必要なスキル・資格

DX人材には6つの職種があると説明しましたが、一般的にDXを推進する上で必要なスキルとはどのようなものがあるのでしょうか。5つの基本スキルを具体的に解説します。

ITに関する基礎知識

ビジネス領域におけるDXとは、「データやデジタル技術を駆使して、ビジネスに関わるすべての事象に変革をもたらす」こと。ネットワークやシステムの仕組み、ウェブやアプリケーションに関する知識がなければ、デジタル技術を用いた課題解決は不可能です。つまり、デジタル技術やIT分野の基礎知識は必須といえるでしょう。

デジタルトレンドに関する知見

DXは、常に更新されるデジタル技術を駆使し、現状のビジネスを変革し続けていくというもの。「一度やったから終わり」という性質のものではありません。

先端技術に関する情報やトレンドを常にキャッチし、自社のビジネスにどのように取り入れることができるかを模索し続ける必要があります。

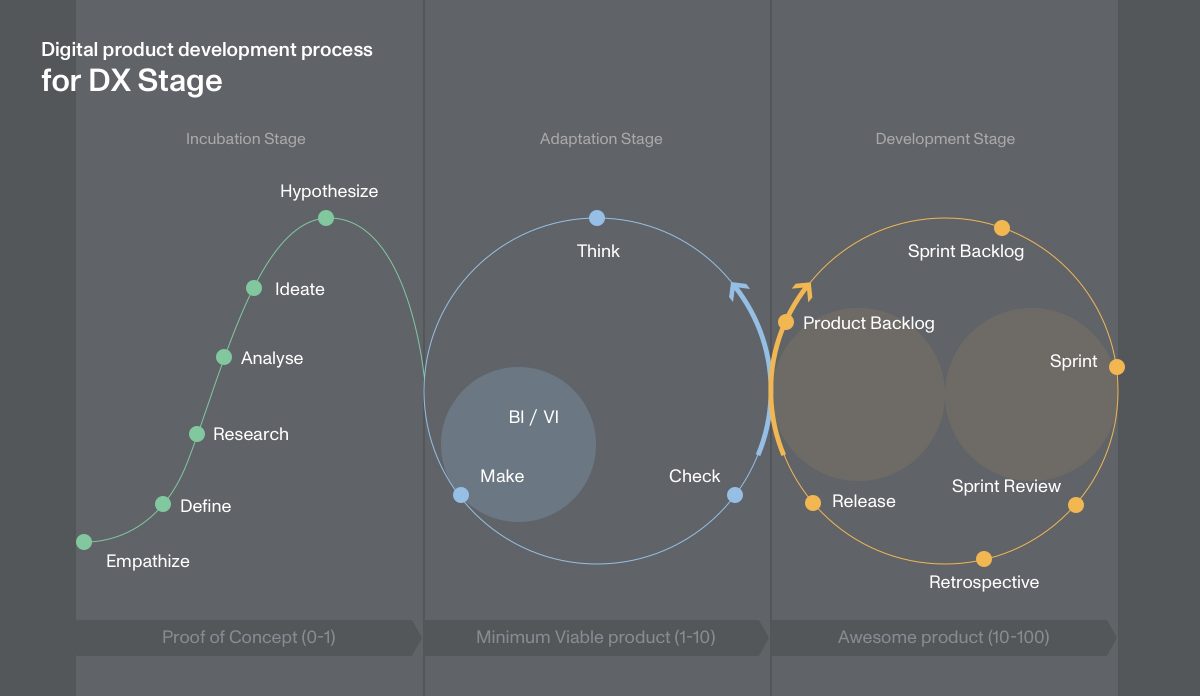

プロジェクトマネジメント能力

DX推進は試行錯誤の連続です。例えば、アジャイル開発を行う場合、優先度の高い機能から細かいサイクルでの開発を行うため、初めに細部まで設計を決めて1度のサイクルで開発を進められる従来のウォーターフォール開発とは異なり、その時々の状況に合わせた調整が必要になります。

DXを実現するためには、現状のビジネスの課題を、常に把握・検討していくという作業が欠かせません。よって、変化の多い環境でも自分やチームの業務をマネジメントできる能力が必要です。

★アジャイル開発に関する詳しい解説はこちら

➡︎【資料ダウンロード】DXを加速させる「アジャイル開発のガイドブック」

新規事業の企画・推進スキル

企画スキルとは、新規事業の戦略に沿って、具体的な企画を立案するスキルです。実現したいこと、目的、課題をクリアにし、やるべきこととやらなくてもよいことを切り分けて進めていく必要があります。推進スキルとは、社内外の関係者を取りまとめ、新規事業の推進に向けてマネジメントができることを指します。トラブルが発生しても、現場と密に連携を取りながら、試行錯誤して取り組みを進められることが重要です。

ビッグデータの活用

ビッグデータの活用や、機械学習を用いたデータの分析や予測はDXという観点からも、年々重要性を増しています。データサイエンティストでなくても、その重要性を理解し、データや機械学習を活用することでどのようなことが可能になるかを自身で把握しておくことで、DX推進に必要な視点を得られます。

また、日本CTO協会による「DX Criteria(DX基準)」でも、企業のDXの状態を評価するテーマの一つとして「データ駆動」が挙げられているように、データ利活用はDXの実現に欠かせない大きな鍵であると言えます。

★ビッグデータについて詳しくはこちら

★データ利活用について詳しくはこちら

➡︎【資料ダウンロード】ビジネスにコミットする「データ利活用のガイドブック」

UX・UI思考

せっかくシステム開発を行っても、ユーザーにとって使いづらいシステムであれば普及しません。適切な方法でユーザー行動を調査・分析し、体験を設計しつつビジネルモデルとすり合わせるUX・UIの観点は、デザイナーだけでなく、エンジニアやプログラマーなど他の職種にも必須です。

★UX・UIについて詳しくはこちら

➡︎【資料ダウンロード】UXデザインの専門家が教える「UXの基本と実践」

AIなどの最先端技術の知識

テクノロジーは日々進化しており、常に最先端技術をビジネスへ取り入れることは企業が優位性を保つために必要不可欠です。特に近年のAIやディープラーニングの進化は目覚ましく、企業が新たな価値を生み出すためにこれらの知識を持つ人材が求められています。

★AIについて詳しくはこちら

★ディープラーニングについて詳しくはこちら

➡︎【無料ダウンロード】AI画像認識を活用したプロダクト開発事例集

DX人材に必要なマインドセット

DX人材にはスキルと同様にマインドセットも重要

DXの実現のために必要なスキルがある一方で、DX人材に必須のマインドセットとはどのようなものがあるのでしょうか。具体的に解説します。

①課題設定力

課題設定力とは、解決すべき課題を見極め、仮説を立て、情報収集し、取り組むべきかどうかを特定する力のこと。DX推進は、まず現状のビジネスにおける課題を見出し、解決策を検討するところからスタートします。したがって、本質的に解決するべき問題かどうかを精査し、ビジョンと現状を繋ぐために施策を絞る課題設定力が重要です。

②主体性・好奇心

自ら解決したい・取り組みたいという主体性や、デジタルトレンドや自社の事業に対して好奇心を持つことは、度重なる試行錯誤を要するDXの実現において重要なマインドセットといえます。

③リーダーシップ

DXは、単なる単なるデジタイゼーションやデジタライゼーションとは異なり、ビジネス全体を巻き込んだ大きな変革を必要とします。しばしば周囲の理解のなさが障壁となることも。こうした際に周囲に働きかけ、ステークホルダーを巻き込みリーダーシップを取れるかどうかも、DX人材にとって重要なマインドセットです。

④変化を恐れない

人間には、現状維持バイアスという現状を維持したい心理的傾向が備わっています。

しかし、当然のものと思われているものに対しても疑問を持ち、変化させるべきかどうかを合理的に判断できる思考は重要です。

というのも、DXのカギは現状打破にあるため、従来の方法にとらわれない発想とアプローチでステークホルダーの反発も恐れず実行する力が必要とされるためです。

⑤オープンマインド

DXにチャレンジする際は、物事を多角的な視野から捉え、既成概念を打ち破るビジネスモデルやビジネスの進め方を開発していくことが重要です。

オープンマインドであれば、ステークホルダーの多様な意見に耳を傾けられるため、より良い成果につながりやすくなります。偏見がなく相手の意見も尊重して受け入れられるマインドは、意見の食い違いによる不必要な衝突を防ぎ、事業を推進するために重要でしょう。

⑥果敢に挑戦する

ユーザーニーズが多種多様化し、かつ変化も激しい時代において、変革の方向性を見出すことはより一層難易度が高いものになっています。

アジャイル手法で少しずつ取り組むことで最適解を目指しますが、想定していた結果が得られないことも往々にしてあります。そこから気づきを得て次の施策に活かせるような、失敗を恐れず挑戦する前向きなマインドが不可欠です。

⑦根気よく最後までやり遂げる

DXを推進する過程では様々な障壁が発生します。各ステークホルダーの協力がスムーズに得られなかったり、予算やリソースが足りず思い通りの成果が得られないこともあるでしょう。こういった様々な課題に直面しても、諦めず最後までやり遂げる強い意志も必要です。

⑧学び続ける

テクノロジーが日々進化し続ける時代においては、自身のスキルを常にアップデートしていかなければ、今では先端的な技術でもあっという間に陳腐化してしまいます。会社サイドも学習環境を整備することが重要ですが、自身のスキルを高める重要性を理解し、社内外の学習機会を主体的に活用していける人が大きな効果をもたらすでしょう。

★その他ビジネスパーソンに必要なマインドセットについて詳しくはこちら

DX人材を確保する方法

DX人材を確保する方法は、採用と育成という2つの手段があります。この2つの観点から、DX人材を確保する際のポイントを紹介していきます。

DX人材を採用するポイント

近年、さまざまな企業がDX推進に取り組む中で、DX人材を取り巻く各企業の競争は激化しています。そのため、いかに優秀な人材に自社を魅力的に感じてもらうかが重要です。

DX人材を採用する際に留意しておくべきポイントは下記の3点です。

①自社に必要な人材要件を明確化

自社のDX推進の状況やプロジェクトの状況に合わせ、どのような人材が必要となるのかを明らかにしておきましょう。

②マネジメント制度の整備

DX人材は、従来の日本企業の評価基準では対応しづらい多岐に渡る能力を有しているため、人材のスキル評価や処遇といったマネジメント制度を整備しておくことも重要です。

③自社の魅力をアピールする

DX人材への需要の高まりから、求職者にとって魅力的な企業であることを対外的にアピールしましょう。自社の理念やビジョンはもちろん、自社で働くことでどういった自己実現を叶えられるかなどイメージしてもらうことが大切です。また、働く環境や待遇面もこの会社で働きたいと思える動機付けになります。

DX人材を育成するポイント

担当する職種によっては新たに人材を採用するよりも、社内で人材を育成をする方が効率がいい場合も。なぜなら、DX人材になるための前提条件として、自社のビジネスや業務内容に精通していることが肝心だからです。

たとえ外部のベンダー企業にシステム開発を依頼する場合であっても、自社の課題や既存システムの問題点を把握している人材が企画立案からテストまでの全てのフローに携わり、担当者と密にやりとりをおこなうことで、課題解決に向けた確実なアクションが可能になります。

ゆえに、DX人材を育成するメリットは、自社の課題解決のために最適なシステムとは何かを判断でき、ユーザーとなる現場担当者のニーズを汲み取ったシステムを開発できる人材が確保できるという点でしょう。

それでは、実際にDX人材を育成するにはどうすればいいのでしょうか? 具体的に解説します。

①座学で知識をインプットさせる

座学では、ハンズオン講座や社外講師による講演が有効でしょう。

ハンズオン講座では、AIやビッグデータ、UX・UIといったスキルの学習や、外部講師によるリーダシップ講習なども効果的でしょう。DXはチームで推進する必要があるため、自発的な行動を促すマインドセットの習得は重要です。社内で行うコミュニケーション研修やワークショップ形式の研修なども有益です。

②OJTの機会創出

より実践的な能力を育てるには、デジタル教材などを用いた知識のインプットにとどまるのではなく、実際にDX推進に関する取り組みに携わることが重要です。ゆえに、OJTの機会を創出することが人材育成に効果的でしょう。

しかし、いざOJTによってDX人材を教育したくても、社内にDX推進に関する知見が蓄積されておらず指導できないという課題を抱えている企業も多いのが現状です。

②スキルトランスファー型の支援を受ける

OJTで人材育成をする際に、開発を通じてスキルトランスファーの支援をしてくれる外部のベンダーを探すのも1つの方法です。

システム開発に関する実務を通して人材育成ができるので、会社としても単にプロダクトの開発に投資するだけでなく同時に社員の育成もできて一石二鳥です。

④社内外のネットワークを繋げる

新しい技術やサービスは流動的で常に進化しているため、最新情報を得るには、社内外のネットワークを構築することも重要です。

たとえば、業界内の競合他社や大学などの研究機関、自治体などとパートナーシップを築くことで、新たな視点やアイデアが手に入るでしょう。

最新情報や戦略策定に必要な情報が集まってくるため、市場の変化にも早期に対応できます。さらに、他組織や専門家との協力や共同プロジェクトを通して知識共有が促進されれば、より精度の高いDX人材の育成ができるでしょう。

また個人間の取り組みとしては、最新の技術・サービスの紹介や各社の事例などを情報交換している社外コミュニティーに参加したり、各分野で第一人者のSNSをフォローしたり、情報をキャッチアップできる環境を自身で作ることも大切でしょう。

➡︎【資料ダウンロード】ノウハウをオープンにした成功事例から見るDX人材育成の教科書

モンスターラボのDX人材育成サポート事例

モンスターラボグループのDX推進サポート事例をもとに、企業のDX人材育成の取り組み・事例を紹介していきます。

鹿児島銀行:アプリ開発のプロジェクトを通じて、内製化できる体制づくりを支援

スマホ決済アプリ「Payどん」は、鹿児島銀行に口座を保有する顧客が利用できるキャッシュレス決済サービス。

モンスターラボは、アプリの開発に携わるとともに、鹿銀の行内開発チームにトランスファー型の技術支援を実施。開発の過程を通じてアプリ開発のスキルやノウハウを残し、初回リリース以降はクライアントチーム主導で運用できる環境づくりを目指しました。

★事例について詳しくはこちら

パーソルプロセス&テクノロジー:組織強化支援を通じてデザイン領域を担う人材の発掘・育成

パーソルプロセス&テクノロジーは、業務プロセスコンサルティング、システム企画・開発、システム運用・保守などを通じて、最新のテクノロジーやサービスを提供する企業。

モンスターラボは、同社のデザイン組織立ち上げプロジェクトに企画段階から参画。短期・中期における戦略の策定、人材育成プログラムの提供、ガイドラインの作成を担当するなど、DX推進のパートナーとして伴走しました。

★事例について詳しくはこちら

九州デジタルソリューションズ:プロダクト開発の内製化に伴いスキルトランスファー型支援を実施

九州デジタルソリューションズ株式会社は、ビル入館受付アプリ『Kuruke』と『Toruto』をリリース。

モンスターラボは、同アプリの開発に携わるとともに、九州デジタルソリューションズの開発チームにスキルトランスファーを実施。アジャイルの原則に則ったアプリ開発のスキルやノウハウを伝授しました。

★事例について詳しくはこちら

相模原市:DX推進におけるマインドセットの醸成、デザイン思考の習得に貢献

自治体DXの実現を目標に、相模原市の自治体職員へ向けてDX推進におけるマインドセットや、デザイン思考を習慣化させる人材育成研修プログラムを実施しました。

ワークショップ(インプット)と業務での実践(アウトプット)を交互に実施するカリキュラムを実施し、組織内部に市民のニーズを理解する重要性の浸透と、行政サービスの提案を行う体制構築を支援しました。

研修後は「普段の業務に新しい視点を取り入れることができた」「日々の業務で実践的に使ってみることができた」などの意見が寄せられ、各職員が自主的に課題を改善する動きが見受けられています。

★事例について詳しくはこちら

阪急阪神ホールディングスグループ:DX推進を促すUX/UI概論をレクチャー

都市交通や不動産、エンタテインメント、情報・通信、旅行、国際輸送の6つの領域で事業を展開する阪急阪神ホールディングスグループは、従業員のデジタル技術への理解や活用に関する知見に加えて、お客様を起点とした発想や思考の高度化を課題としていました。

モンスターラボは、同社のDXプロジェクトチームを中心としたメンバーに、お客様起点の発想や思考、行動を引き出すためのUXの考え方をインプットし、顧客体験からデータ活用につなげる方法を研修スタイルで提案しました。

研修後の参加者アンケートでは、「事業の営業戦略立案に役に立ちそう」や「ターゲットを意識したプロモーション設計に取り入れたい」など、実際の業務活用を示唆する意見が寄せられ、DXプロジェクトの推進における共通理解が生まれています。

★事例について詳しくはこちら

➡︎【資料ダウンロード】ノウハウをオープンにした成功事例から見るDX人材育成の教科書

まとめ:スキルトランスファー型支援がDX人材育成のカギを握る!

DX人材について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

DX人材には、専門性の高いスキルと同時に、自社のビジネスや業務内容、既存のシステムに対する深い理解と、課題設定力や自主性といったマインドセットが必要とされます。

また、即戦力となるDX人材の育成をするには、スキルトランスファー型支援が可能な外部ベンダーをうまく活用することが効果的。実際のシステム開発を通じて人材育成をおこなうことで、専門性と自社のビジネス課題への深い理解を併せ持つDX人材の創出につながります。

デジタルトランスフォーメーションを検討している企業ご担当者様へ

モンスターラボでは、世界各国のスペシャリストがチームを組み、さまざまな業界・業種のデジタルサービス/プロダクト開発から、UX/UIデザイン、ブランド開発、グロースハックまで幅広く支援しています。

ビジネスの上流工程からデジタル領域の知見を持つコンサルタントが中心となり、課題に合わせたソリューションを提案します。さらに、先端テクノロジーを含むあらゆるプラットフォームに対応できる開発体制を整えています。その他にも、アジャイル開発による柔軟な開発進行や、国内外のリソースを活用したスケーラブルな開発体制の構築、リリース後の保守運用や品質向上支援まで、さまざまなニーズに対応しています。

モンスターラボが提供するサポートの詳しい概要は以下リンクをご確認ください。

Q

DX人材とは何か?

A

DX人材とは「デジタル技術やデータ活用に精通しており、事業の変革をリード・実行できる人材」のことで、主に6つの職種に分類されます。それぞれの職種の役割などの詳しい情報はこちらの資料をご覧ください。

Q

DX人材を育成するには?

A

DX人材の育成には、社内向けの教育カリキュラムやセミナーを実施するのが最適です。また、社内に知見がない場合では、デジタルプロダクト開発を通じたスキルトランスファー型の支援を受けたり、外部企業を活用した組織強化に取り組む方法もあります。