MaaS(マース)とは、「Mobility as a Service」の略。従来の交通手段・サービスに、自動運転やAIなどのさまざまなテクノロジーを掛け合わせた、次世代の交通サービスです。

MaaSという言葉が誕生した当初は、複数の交通手段を利用する際に移動ルートを最適化し、料金の支払いを一括で行えるサービスと定義されていましたが、近年は物流MaaSや決済サービスなど概念が拡張しています。

MaaSが普及することにより、ユーザーの利便性が高まるだけでなく、都市部の交通の混雑の解消や過疎地域や高齢者などの交通弱者対策といったさまざまな問題解決に効果があると期待されています。

➡︎【資料ダウンロード】運輸物流業界向け 課題別ソリューション事例集 物流問題を乗り越えるヒント

目次

MaaS(マース)とは?

MaaS(マース)とは、「Mobility as a Service」の略。直訳すると、「サービスとしての移動」という意味になります。モビリティを単なる交通手段ではなく、自動運転やAIなどのさまざまなテクノロジーを掛け合わせた、次世代の交通サービスとして捉えた言葉です。

2015年のITS世界会議で設立されたMaaSAllianceでは、「MaaSは、いろいろな種類の交通サービスを、需要に応じて利用できる一つの移動サービスに統合することである」と定義されています。

➡︎【資料ダウンロード】業界別「MaaS事例集」交通・物流業界のサービス・アプリ開発のリッチケース

MaaS(マース)の国内における定義

もう少し内容を噛み砕いて紹介している例として、国土交通省の掲げる定義を参照してみましょう。

MaaS(マース:Mobility as a Service)とは、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。

出典:日本版MaaSの推進

MaaSを簡潔に説明すると、複数の交通手段を利用する際の移動ルートを最適化し、予約・運賃の支払いを一括で行えるサービスと言い換えることができるでしょう。

しかし、MaaSの概念はテクノロジーの進歩とともにさらに拡大を続けています。近年では、従来の交通やシェアリングにとどまらず、物流や決済サービスなど、さまざまな領域に広がりを見せています。

・広義のMaaS:IoTやAIを活用した新しいモビリティサービス

カーシェア・デマンドバス・マイクロトランジット・相乗りタクシー 等のサービスや、貨客混載・ラストマイル配送無人化等のサービス

・狭義のMaaS:マルチモーダルサービス

複数の交通モーダルを統合し、一元的に検索・予約・決済が可能なサービス

参考:経済産業省「IoTやAIが可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会」中間整理(2018年10月17日公表)概要

MaaSの概念は人々の生活やニーズの変化とともに拡大し続けている

➡︎【資料ダウンロード】運輸物流業界向け 課題別ソリューション事例集 物流問題を乗り越えるヒント

MaaSの歴史

MaaSは2016年のフィンランドの取り組みによって広く知られるようになりました。

フィンランドで誕生した背景

フィンランドがMaaSの導入を開始した理由には、自国の自動車メーカーを持たないフィンランドにおいて、交通機関を積極的に国民に使ってもらうことで国益を高めたいという狙いがありました。

フィンランドの運輸通信省の支援のもと、MaaS Global社は世界初のMaaSプラットフォーム「Whim(ウィム)」を開発。

首都ヘルシンキでは「Whim」アプリをダウンロードして活用することで、電車やタクシー、バス、レンタカーなどの交通機関が月額制で乗り放題になります。

MaaSの導入には混雑の解消や交通弱者対策などの数多くのメリットがあるため、世界各国からも注目を集めるようになりました。

日本での取り組み

日本では2017年頃からMaaSの検討が始まり、2018年にMaaSの社会実装をめざす一般社団法人「JCoMaaS」が発足しました。2019年には経済産業省と国土交通省による、地方自治体や事業者のMaaSへの取り組みを支援するプロジェクト「スマートモビリティチャレンジ」が開始されています。

現在は全国各地でMaaSの実証実験が実施され、実際に事業化されたサービスもあります。

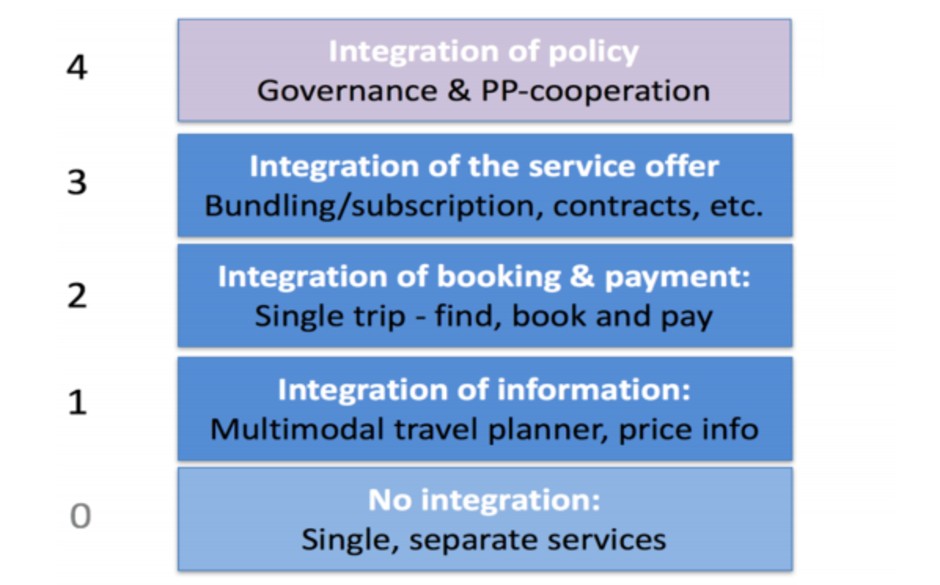

MaaSの統合レベル

MaaSの普及にはいくつかの段階があり、「統合レベル」として国土交通政策研究所が紹介しています。それぞれのレベルについて詳しく解説します。

MaaSの統合レベル

出典:MaaS (モビリティ・アズ・ア・サービス) について

レベル0:統合なし

それぞれのサービスが単体で存在しており、統合されてないレベル。

レベル1:情報の統合

複数の交通機関を横断して予約や支払いを一括で行うことはできないものの、目的地までの最適なルートを検索できる程度には情報が統合されているレベル。たとえばバスや電車を乗り継いで移動する場合でも、Webサイトやアプリなどでルートや運賃情報などが提供される状態。2023年の日本はまだこの段階。

レベル2:予約、決済の統合

複数の交通機関の予約や支払いを1つのサービスで一括で行えるレベル。移動手段や運行会社に関係なく、1つのWebサイトやアプリからまとめて決済までできる状態。

レベル3:サービス提供の統合

フィンランドの「Whim」のように、1つのプラットフォームを介してあらゆる公共交通機関に加えて、タクシーやレンタカーも利用できるレベル。料金体系はサブスクリプション型やパッケージとして提供される。

レベル4:政策の統合

国の政策や都市計画においてレベル3を実行できているレベル。2023年時点では、まだ世界的にも実現できている例はほとんどない。

➡︎【資料ダウンロード】業界別「MaaS事例集」交通・物流業界のサービス・アプリ開発のリッチケース

MaaSの市場規模

2020年の国土交通白書によると、MaaSの市場規模は急速に拡大していくと考えられており、2030年(令和12年)には国内市場が約6兆円、2050年までには世界市場が約900兆円にまで拡大するとの調査結果も示しています。国土交通省としても、MaaS市場が大きく成長していく見立てで、将来のモビリティ事業がMaaSを中心に展開されていくことに期待を示しています。

MaaSが解決する課題、導入のメリット

MaaSを導入することにより、さまざまな地域の抱える課題を解決できると期待されています。MaaS導入のメリットを詳しく解説します。

混雑の回避

MaaSが普及することによって、複数の公共交通機関のシームレスな利用や、カーシェアリングの浸透、タクシーやレンタカーを定額で使えるようになるなど、自家用車以外の交通機関を利用するハードルが大幅に下がります。それに伴い自家用車を所有する人が減り、都市の交通渋滞が減少すると考えられています。

交通弱者対策(高齢者・地方の公共交通機関)

公共交通機関の経営が厳しい地方在住者や、自動車免許を返納した高齢者など、自動車中心の社会において移動を制限されている交通弱者の対策にもMaaSは有効です。例えば、乗合タクシーやバスが手軽に利用できるようになれば、公共交通機関の乏しい地域でも移動手段を確保できます。また、タクシーを活用することで高齢者の移動もDoor to Doorになります。

排気ガスの減少による環境問題への寄与

MaaSは都市の大気汚染や地球温暖化といった環境問題への効果が期待されています。公共交通機関やカーシェアリングが広く普及することによって、自家用車の利用が減少し、排出ガスの削減につながると考えられています。

自動車の排気ガスには温室効果ガスの一つであるCO2も大量に含まれているため、脱炭素社会を目指すGX(グリーントランスフォーメーション)の取り組みにも有効です。

★脱炭素について詳しくはこちら

★GXについて詳しくはこちら

スマートシティの実現

スマートシティとは、AIやIoTといったデジタル技術を駆使してあらゆるデータを収集し、活用する都市のことです。

MaaSは乗客や公共交通、移動サービスなどの交通データを最適に組み合わせて利便性と快適性を提供するサービスであることから、スマートシティにおける一つのソリューションと言えます。そのためMaaSの導入により、スマートシティの実現に近づきます。

★スマートシティについて詳しくはこちら

物流の効率化

MaaSは物流業界の課題解決にも効果的です。MaaSを導入することにより物流事業者と交通事業者がデータを共有すれば、交通渋滞を避けた最適ルートでスムーズな輸配送ができます。輸配送業務が効率化されることにより、トラックドライバー不足や労働環境の改善が期待できるでしょう。

★物流MaaSについて詳しくはこちら

観光業界の活性化

MaaSによって観光地への移動を最適化できれば、利便性が向上し観光需要が活性化します。今まで交通網が発達していなかった地域にも観光客が増え、地域活性化に貢献できるでしょう。

他言語に対応したアプリやWebサービスであれば、外国人観光客の利用も期待できインバウンド需要も向上します。

各種産業の活性化

これまで移動を制限されていた過疎地域や高齢者の方々がMaaSにより快適に移動できるようになれば、外出機会が増えます。市街地への滞在時間が長くなることにより消費金額が増加し、地域や各種産業の活性化にもつながるでしょう。

SDGs達成に貢献する

各国が取り組むSDGs(持続可能な開発目標)の達成には、経済・社会・環境すべてのサスティナビリティを高め、地球上のさまざまな課題を解決する必要があります。そのためにはモビリティにも変革が必要です。より効率的かつ持続的な交通モデルを実現するためのMaaSは、SDGsと密接に関わっています。

➡︎【資料ダウンロード】運輸物流業界向け 課題別ソリューション事例集 物流問題を乗り越えるヒント

MaaSを導入するデメリット

MaaSが普及するにあたって自家用車以外の利用の選択肢が増えると、自動車業界への影響がデメリットとして挙げられます。

日本自動車工業会によると、自動車製造品出荷額等は2021年度で約56兆円です。自動車産業は、日本経済を支える重要な基幹産業としての地位を占めていますが、この巨大産業の需要が少なくなれば、経済発展や雇用にも一定の影響が出てくるでしょう。そのため自動車業界でも自動運転タクシーやカーシェアリングなどMaaSへの参入を検討しています。

日本におけるMaaSの現状と課題

2023年現在も、日本のMaaSは発展途上の段階です。現状と課題について詳しくみていきましょう。

データ共有・オープン化

乗客や移動サービスの交通データを共有・オープン化することはMaaSの普及に必要不可欠です。しかし、日本では社外に対してデータを公開することに消極的な傾向があります。

データ利活用が不十分であることは、ビジネス機会の損失やDX推進の障壁であると同時に、MaaS導入の課題にもなっています。

★あなたの組織のデータ利活用レベルは?簡単診断はこちら

★DXについて詳しくはこちら

法律の整備

日本では法律もMaaS普及の大きな壁となっています。たとえばアメリカのUberは一般のドライバーが自家用車で顧客を運ぶサービスですが、日本で同じ行為をすると道路運送法第78条で禁止されている「白タク」行為に該当します。徐々に規制が緩和されつつありますが、法律の整備もMaaSの普及に欠かせない条件です。

柔軟な価格設定が困難

運賃についても、法律によって規定されている、もしくは決定する際に一定の基準を満たさなければならない場合があります。そのため柔軟に価格を設定することが難しく、MaaSレベルの引き上げにつながるサブスクリプション型などを導入しにくいという問題があります。

地域ごとの問題

交通機関が衰退している過疎地域へのMaaS導入は急務とされていますが、各地域ごとに抱える問題や状況はさまざまです。そのため大都市向けのシステムをそのまま導入しても効果は見込めないかもしれません。

システムやアプリを導入する場合は、それぞれの地域の課題やニーズを調査して正確に把握し、利便性や快適性などのユーザー体験を考慮したUXデザインを行う必要があります。

★UXデザインについて詳しくはこちら

コロナ禍の影響

新型コロナウイルス感染症の影響によりリモートワークが広く導入され、公共交通機関の利用が減少したこともMaaSの普及を阻む要因となりました。

流行の収束によって今後は公共交通機関の利用が回復することが見込まれますが、働き方の多様化や感染対策などのサービス需要は続くことが予想され、対応が求められるでしょう。

一方で、駅や公共交通機関の混雑状況をデータによって把握して回避するなど、withコロナに対応したMaaS事業も誕生し、注目を集めています。

➡︎【資料ダウンロード】業界別「MaaS事例集」交通・物流業界のサービス・アプリ開発のリッチケース

日本国内のMaaS事例

日本国内のMaaSの具体的な事例を解説します。

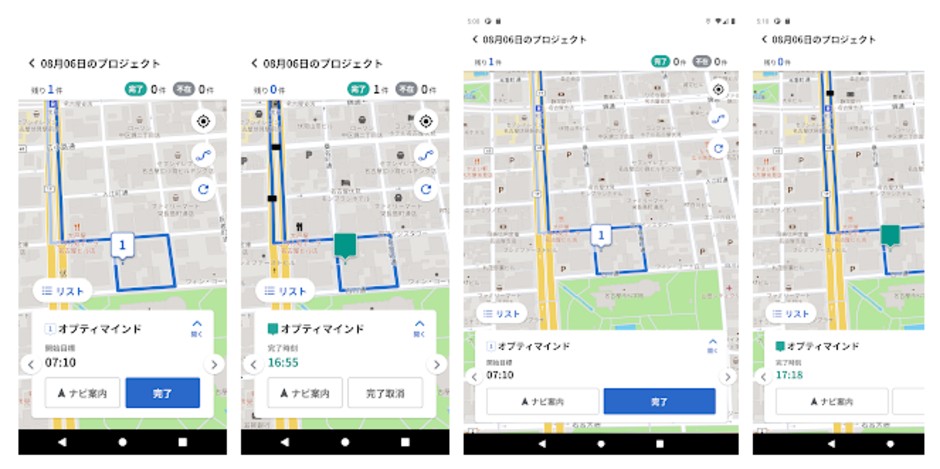

オプティマインド『Loogia(配送業者向けドライバーアプリ)』

オプティマインドは名古屋大学発の物流べンチャーとしても知られており、組合せ最適化技術を活用した物流配送最適化の分野で世界トップクラスの研究実績とアルゴリズムを保有しています。

ドライバーアプリを開発し、物流MaaSの普及に貢献

同社の狙いは、物流業界で深刻化しているドライバーの不足という課題解決のため、ドライバーアプリを開発し、物流MaaSの普及に貢献すること。

ドライバーアプリ『Loogia』は、どの車両が、どの訪問先を、どの順に回るかといった配車計画を自動で計算し、最適なルートを提供します。配送ドライバーの業務効率化を図るとともに、業務フローの脱属人化を促しました。

★事例について詳しくはこちら

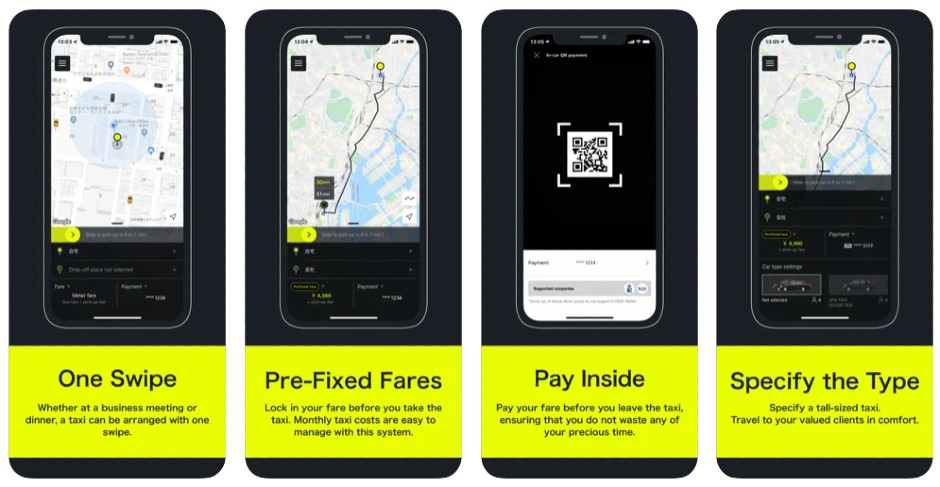

S.RIDE『S.RIDE(タクシー配車アプリ)』

S.RIDEは、ワンアクションで最寄りの車両を呼べるタクシー配車サービスです。株主である都内タクシー事業者が保有する1万台のタクシー車両(都内最大規模)が対象になっています。

ワンアクションで最寄りの車両を呼べるタクシー配車サービス

ユーザーが乗車予定地と目的地を入力するだけで事前に運賃を確定する事前確定運賃サービスに対応するなど、新たなタクシー利用体験を提供しています。

★事例について詳しくはこちら

三井不動産グループ『&MOVE』

2022年4月に福岡市博多区にオープンした「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」は、九州初進出の「ららぽーと」として大きな注目を集める一方で、施設駐車場の混雑と近隣の交通渋滞が懸念されていました。

そこで、MaaSサービス『&MOVE』の公式LINEアカウントの活用し、ららぽーと福岡向けの無料バス乗車券配布機能を新たにLIFFアプリ(※1)として実装することで、短期間での交通渋滞緩和に貢献するサービス提供を可能にしました。

(※1)「LINE Frontnend Framework」の略称。LINEが提供するwebアプリ用プラットフォーム

★事例について詳しくはこちら

関東自動車、みちのりホールディングス『バスのリアルタイム到着時刻予測サービス』

関東自動車株式会社と株式会社みちのりホールディングスは、位置情報技術を活用した高速バス利用者向けの到着時刻予測サービスを提供しています。

渋滞や天候などにより変動する高速バスの到着時刻を、道路混雑状況などを加味した技術を活用することによりリアルタイムで予測。予測された交通情報を外部と共有することもでき、送迎者と共有することで待ち時間がリアルタイムにわかります。

また、便ごとの過去の遅延実績や混雑実績を確認できる機能も実装予定。この機能を活用することにより、乗車便の選択をする際に遅れの少ない便や、空いている便を選ぶことが可能となります。

★事例について詳しくはこちら

★お客様インタビューはこちら

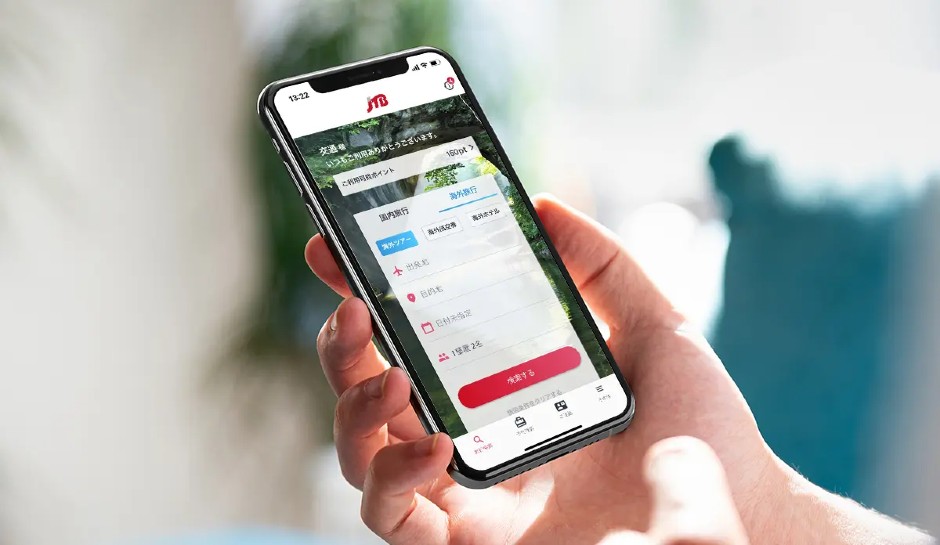

JTB『JTB旅行検索・予約確認アプリ』

株式会社JTBは、実店舗やWEBサイトにて旅行の販売を手がける日本の大手旅行会社です。

同社は国内・海外旅行の検索から予約、予約内容の確認までスムーズに行える『JTB旅行検索・予約確認アプリ』を開発しました。一般的には、鉄道は鉄道、航空券は航空券でそれぞれアプリやWEBサービスを利用する必要がありますが、これらがアプリ一つで完結します。

ほかにもポイント管理機能や店舗とのコミュニケーション機能などを搭載し、ユーザーの利便性向上に寄与しました。

★事例について詳しくはこちら

★お客様インタビューはこちら

全日本空輸株式会社(ANA)『旅CUBE』

全日本空輸株式会社(以下、「ANA」)は、航空事業を中心に、国内外の航空ネットワークや顧客基盤を活かしながら様々な事業を展開している大手航空会社です。

同社は既存のナビゲーションサービスからMaaS(Mobility as a Service)サービスへのリニューアル構想をし、2023年7月に新サービス「旅CUBE」をリリース。順次利用者が拡大しています。

★事例について詳しくはこちら

➡︎【資料ダウンロード】運輸物流業界向け 課題別ソリューション事例集 物流問題を乗り越えるヒント

海外のMaaS事例

海外のMaaSの具体的な事例を解説します。

MaaS Global『Whim』(フィンランド)

「Whim」は、さまざまな公共交通機関やタクシー・レンタカー・カーシェアリングの中から最適なルートや方法を選択し、予約や支払いを一括で行うことができるサービス。2017年からフィンランドの首都ヘルシンキで実用化されました。

Whimはサブスクリプション型サービスで、利用者は各自の利用頻度に合わせて毎月49ユーロ(約6,300円)、毎月499ユーロ(約64,000円)、都度払いの3つの料金プランを選択することが可能です。

世界初のMaaSプラットフォーム「Whim」

出典:オンデマンドモビリティサービスの実証実験 – 経済産業省

サービスの活用が広まるにつれ、公共交通機関の利用率が大幅に向上。それまで利用率が低かったタクシーの利用率も上昇しました。

Moovel『Moovel』(ドイツ)

メルセデス・ベンツで有名なDaimler(ダイムラー)社の子会社Moovel社の提供する統合モビリティサービス「Moovel」は、アプリ1つで予約・支払いを行えるMaaSプラットフォームです。

全世界500万人以上のユーザー数を誇る「moovel」

出典:オンデマンドモビリティサービスの実証実験 – 経済産業省

欧州ではハンブルク、カールスルーエ、アシャッフェンブルクなどの都市で利用できるほか、アメリカでも公共交通機関の予約・決済システムとして導入が進んでいます。

スイス連邦鉄道(SBB)『SBB Mobile』(スイス)

スイス連邦鉄道(SBB)が提供する「SBB Mobile」は、自転車シェア・カーシェアを含めたルート検索や予約決済のできるMaaSアプリです。また、スキー場リフト券や映画チケットの予約・支払いなどとも連携しています。

ルート検索から支払いまでアプリにすべて集約「SBB Mobile」

出典:SBB CFF FFS

公共交通事業の効率化とともにサービス品質の向上を目指すため、長期的な販売チャネルの計画では、券売機や窓口での販売をすべてMaaSアプリに移行する方向性が示されています。

Bird『Bird』(アメリカ)

電動キックボードのシェアリングサービスを展開する米国のBirdは2021年、次世代型電動車椅子「WHILL」のオンデマンドレンタルサービスをニューヨーク市で開始しました。

Birdが提供する「WHILL」のオンデマンドレンタルサービスでは、Bird専用アプリを通じて最寄りの「WHILL」の検索・予約・支払いが一括で可能。Birdの電動キックボードとは異なり、「WHILL」では座った状態で移動が可能になるため、高齢者や足腰に障がいがある人などにも快適な移動手段を提供できるようになりました。

Bird専用アプリを通じて最寄りの「WHILL」の検索・予約・支払いが一括で可能

この運用結果を元に、日本では2021年東京都立川市の実証実験からスタート。各自治体と連携しサービス提供エリアを拡大しています。

➡︎【資料ダウンロード】業界別「MaaS事例集」交通・物流業界のサービス・アプリ開発のリッチケース

まとめ:MaaSはさまざまな領域に拡大し続けている

MaaSは、複数の交通手段を利用する際の移動ルートを最適化し、予約・運賃の支払いを一括で行えるサービスです。混雑の解消や交通弱者対策、環境問題など、様々な課題解決に対応できるとして注目を集めており、世界各地で普及が拡大しています。

また、MaaSの概念自体も人々の生活様式やニーズの変化に合わせ、さまざまな領域に拡張し続けています。従来の定義にとらわれず、次々と誕生する新たなテクノロジーを活用して、人やモノの移動がどのように変化するかを考え続けることが、MaaSの普及につながります。

➡︎【資料ダウンロード】運輸物流業界向け 課題別ソリューション事例集 物流問題を乗り越えるヒント

MaaSアプリ開発のご相談はこちら

モンスターラボには、多数のMaaSアプリ開発実績がございます。ご提案・お見積もりの段階から、デジタル領域の知見を持つコンサルタントをアサイン。ビジネスモデルの企画からデザイン、開発までワンストップでご提供します。

モンスターラボが提供するサポートの詳しい概要は以下リンクをご確認ください。