CXとは、サービスやプロダクトに関わるすべてのタッチポイントやチャネルにおいて顧客がする体験のこと。

CXは、製品やサービスの独自性を顧客に示し、顧客ロイヤリティを高めるマーケティング用語として、注目されています。

本記事では、CXの言葉の意味やUXとの違い、向上させるためのポイント、成功事例などを解説しています。

➡︎【資料ダウンロード】UXデザインの専門家が教える「UXの基本と実践」

目次

CX(カスタマーエクスペリエンス)とは?

ここではCXの意味や類義語との違いを解説します。

CXの意味

CX(カスタマーエクスペリエンス)は、日本語では「顧客体験」「顧客体験価値」という意味です。

機能や見た目、価格といった商品そのものの価値だけでなく、サービスや商品に関わるあらゆるタッチポイント・チャネルにおいて顧客が感じる心理的、感情的な満足度を高めるすべての体験を指す言葉です。

UXとの違いや関係性

UX(=ユーザーエクスペリエンス)とは、サービスやシステムの利用を通して得られるユーザー体験のこと。

一方でCXは、商品やサービスの「購入から購入後」といった単なるフローだけでなく、企業への問い合わせや店頭販売、商品のパッケージなどあらゆるチャネルにおける顧客の体験も含みます。

★UXについて詳しくはこちら

➡︎【資料ダウンロード】UXデザインの専門家が教える「UXの基本と実践」

カスタマーサービスやカスタマーサティスファクションとの違い

カスタマーサービスは、顧客が商品やサービスに関する質問やサポートを必要とする際に提供される直接的な支援および対応を指します。顧客との関係を円滑にし、満足度を高めるために重要な役割を果たします。

したがって、カスタマーサービスはCXの一要素といえます。

カスタマーサティスファクションとは、“顧客満足”のことであり、顧客が商品やサービスに対して抱く満足度の指標です。

これは顧客が商品やサービスに対する期待と実際の体験を比較して感じる満足度の指標であり、商品やサービスそのものの体験に対して満足度が高かったか低かったかを測るものです。

一方、CX(カスタマーエクスペリエンス)は、顧客が企業との全ての接点を通じて感じる総合的な体験で、購入前後のすべてのステージを含みます。

CXは、顧客満足度だけでなく感情的なつながりやブランドの印象も考慮し、長期的な顧客ロイヤルティの構築を目指します。このため、CXはカスタマーサティスファクションより広範でその延長線上にある概念と言えるでしょう。

DXとの違いや関係性

DXとは、デジタル技術を社会に浸透させて人々の生活をより良いものへと変革することを指します。

つまり、DXは、企業がCXを向上させるための重要な手段と考えられます。デジタル技術の導入により、企業は顧客データの収集・分析、マーケティングの自動化、効率的なコミュニケーション手段の構築などを実現します。これにより、よりパーソナライズされたサービスや迅速な対応が可能となり、CXの質が向上します。

また、DXは業務プロセスの効率化や新たなビジネスモデルの創出を通じて、顧客により価値のある体験を提供するための基盤を築きます。

DXはCXを高め、企業が競争力を強化するための戦略的な要素として機能します。

したがって、DXを効果的に活用することは、顧客に対する価値提供を最大化し、長期的な顧客関係の構築を促進する重要な手段といえます。

★DXについて詳しくはこちら

CXの重要性と注目される背景

CXが注目される背景には、消費者の価値観の変遷、デジタル技術の発達、新しいビジネスモデルの登場、そして個人による情報発信機会の増加があります。

これらの要素が複合的に影響を与え、企業はCXを高度に理解し、戦略的に対応することが求められています。具体的にそれぞれの要因について解説します。

顧客の価値観の変遷

現代の消費者は、商品やサービスの「モノ」自体よりも、提供される体験やサービスである「コト」を重視しています。

この背景には、製品そのものが容易に入手可能となり、差別化が難しいコモディティ化があります。このため、企業は顧客に感情的な価値や独自の体験を提供することが求められています。

CXの向上は、顧客の期待を超えた満足感を提供し、ブランドロイヤルティを高め、競争優位を築く重要な要素となっています。

デジタル技術の発達

デジタル技術の進化は、CXの向上に不可欠なツールとなっています。

ビッグデータやAI、クラウドコンピューティングを活用することで、企業は顧客の行動や嗜好を詳細に分析し、パーソナライズされたサービスを提供できます。

この技術革新は、リアルタイムでの顧客対応や、シームレスなマルチチャネル体験を実現し、顧客の期待に応える更なる可能性を開き、競争力を高める助けとなります。

新しいビジネスモデルの発展

サブスクリプションモデルやシェアリングエコノミーなどの新しいビジネスモデルの登場は、顧客体験の理解と充実を重視する流れを加速させています。

これらのモデルでは、顧客との長期的な関係構築が成功の鍵となり、CXの重要性がさらに高まります。

顧客との接点が増え、継続的な価値提供が期待される中で、優れたCXは顧客ロイヤルティを高め、競争環境での差別化を実現します。

個人による情報発信機会の増加

ソーシャルメディアやレビューサイトの普及により、顧客は自身の体験を広く共有する手段を手に入れました。

これにより、企業は一人ひとりの顧客に対する責任が増し、ネガティブな体験が瞬時に広がるリスクも高まっています。

そのため、CXの向上は評判管理の面からも重要性が増しています。ポジティブな体験を通じて好意的な口コミが生まれることは、新規顧客の獲得やブランドの価値向上に直結します。

CX向上に取り組むメリット

CXの向上は、企業に多くの戦略的なメリットをもたらします。

優れたCXは、単に顧客満足度を高めるだけでなく、顧客ロイヤルティやブランドイメージの向上、そして顧客生涯価値(LTV)の増大にも寄与します。

企業がCXに重点を置くことで、競争力が高まり、持続可能な成長を達成するための基盤が強化されます。

それでは、具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

顧客ロイヤルティの向上、顧客離れの防止

CXの向上は、顧客との深い感情的なつながりを築くことによって顧客ロイヤルティを高めます。優れた顧客体験は、顧客がブランドに対して信頼感と愛着を持つことを促し、他社へ乗り換える動機を低減します。

このロイヤルティの向上により、企業は顧客維持率を向上させ、長期的な収益源を確保することが可能です。

また、リピート購入が増えることで、マーケティングや営業にかける費用も削減でき、コスト効率の良い事業運営が実現します。

ブランドイメージ向上、顧客のファン化

優れたCXは、顧客にポジティブな体験を提供し、その結果ブランドイメージを向上させることができます。満足した顧客は、口コミやレビューを通じてその体験を他者と共有し、結果的にブランドの評判と認知度を高めてくれます。良好なブランドイメージは新規顧客の興味を引くだけでなく、市場内で存在感を増大させる効果もあります。

これにより、競争の激しい市場においても企業が他社と差別化され、選ばれるブランドとしての地位を強化します。

LTV向上、効率的な顧客獲得

CXを改善することで効率的な顧客獲得が実現します。

リピーターやファンとなった顧客は、ブランドへの信頼度が高いため、平均購入額や購入頻度の増加につながります。

また、満足度の高い顧客はその体験を他者に伝えることで、新規顧客の獲得にも貢献します。ポジティブな口コミやレビューは、企業のマーケティング費用を節約しながら集客力を高めます。

このように、CX向上はLTVを増加させ、企業の持続的な成長に大きく寄与します。

➡︎【資料ダウンロード】UXデザインの専門家が教える「UXの基本と実践」

CX向上のためのポイント

CXは、サービスやプロダクトそのものから得られる体験(=UX)と、購入前から利用後までのすべての過程でユーザーが感じた感情的な価値から成り立っています。

つまり、CXを向上させるためには、製品やサービス自体のUXの向上と、ユーザーの感情や本質的なニーズに寄り添った非物質的な価値を創出していく必要があるといえるでしょう。

非物質的な価値にはさまざまな種類がありますが、本記事では、サービスやプロダクトにおける「ブランド体験」を創出し、ユーザーとの結びつきを深めるブランディングという考え方に注目します。

UXとブランディング、2つの観点から、CX向上のためのポイントを解説していきましょう。

UXデザインからのアプローチ

ユーザーの根本的なニーズを調査して課題を抽出し、より優れた顧客体験を設計するUXデザインは、CXの向上に欠かせない要素の1つ。

全てのタッチポイントにおいてUX(ユーザーの顧客体験)が良ければ、自ずとCXは向上します。

また、CXの観点での「良いUX」とは、どのタッチポイントにおいても同じブランドらしさを感じられることが重要です。

★UXデザインに関する詳細はこちら

➡︎【資料ダウンロード】UXデザインの専門家が教える「UXの基本と実践」

ブランディングからのアプローチ

前述のように、CXはブランディング領域における重要な要素。

しかし、ブランディングが重要であってもそもそもブランド戦略が策定されていなければ効果的なブランディングにはなりません。

ブランド戦略の策定には、ブランド開発を行う必要があります。そこで戦略の策定やビジュアルアイデンティティの策定を実施したのち、ブランディングでマーケティング戦略を策定・実行していくという流れになります。

CX向上の成功事例

CXの考え方を用いたサービスやプロダクトの事例を紹介します。

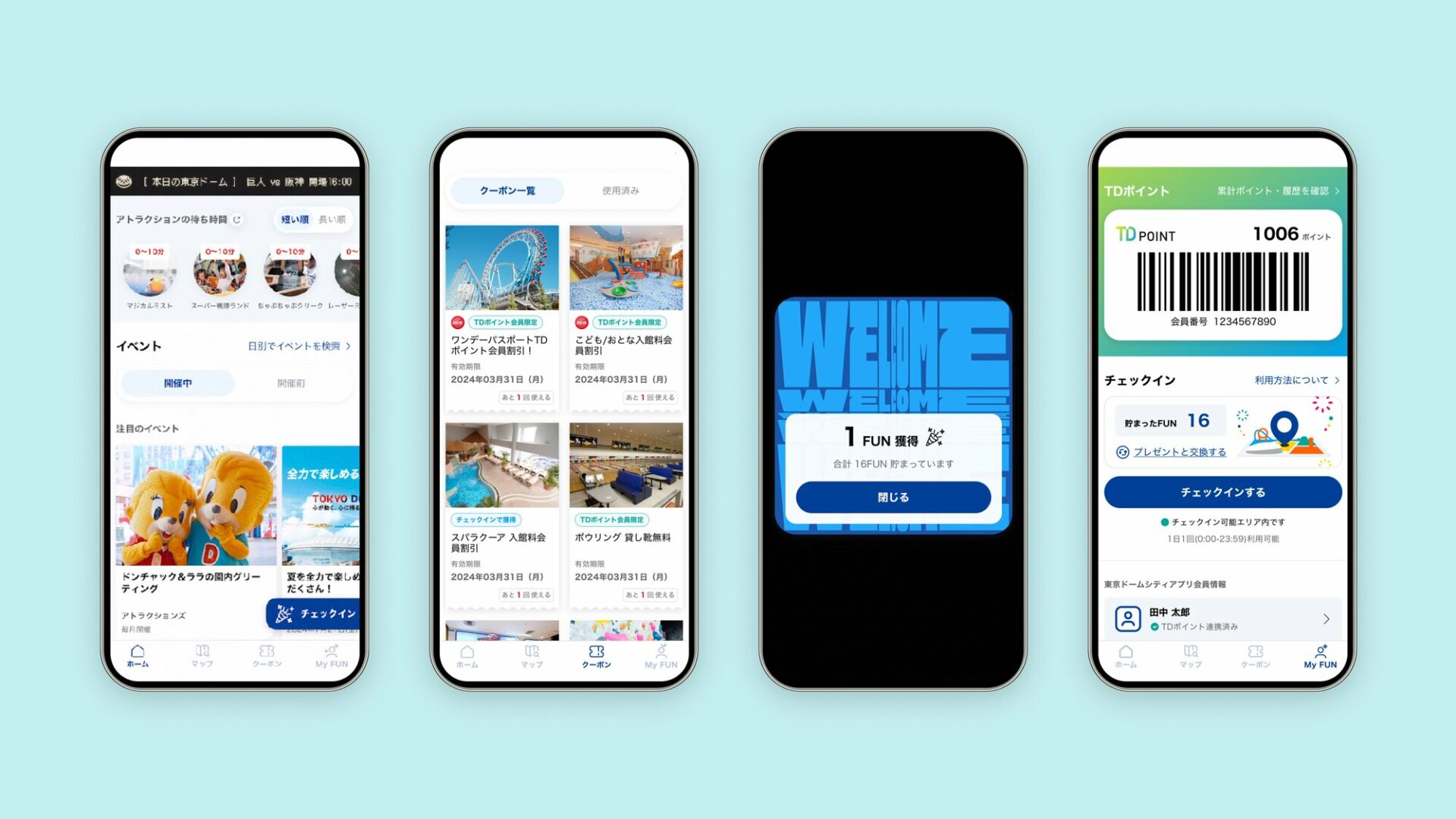

顧客体験価値の向上を目的としたアプリ起点のデジタル化に伴走(東京ドームシティ)

東京ドームシティは、年間約4,000万人(2019年度)が訪れるエンターテインメントシティとして長年多くの方に親しまれています。

東京ドームシティ全体の顧客体験価値向上を目的とした戦略構想に参画し、より良い顧客体験を提供するアプリの開発、およびリリース時のプロモーションを含む各種コミュニケーションデザインを実施し、その後もさらなるアップデートに伴走しています。

★事例について詳しくはこちら

8事業を1ブランドに統合し自社サービスの魅力を最大化(日商エレクトロニクス)

縦割りの構造だった部署間に相互理解を生み出す

「自社のサービスが持つ価値や魅力を整理して伝えきれていない」というクライアントの課題に対し、複数の事業を統合するブランド開発を提案。チームビルディングから参画し、8つのワークショップを実施しました。

リニューアルしたWEBサイトでは、「Natic(ネイティック)」のブランド名のもと、8つに別れていた事業を1つのソリューションとして訴求することができるようになりました。これにより、顧客に届けたい情報の整理・伝達がスムースになるとともに、各事業に従事するメンバーがワンチームとして機能するように。

★事例について詳しくはこちら

アプリのUX改善を通じて、withコロナ時代のレジャー体験を演出(ガーデンズバイザベイ)

快適なデジタル体験を提供することでユーザーの課題解決を図る

シンガポールの観光施設「Gardens by the Bay」の公式アプリのフルリニューアルにリサーチ・企画フェーズから参画。テクノロジーを活用したUX(ユーザー体験)向上を通じてDX推進をサポートし、コロナ禍におけるクライアントのビジネスの変化に最適な解決策を提供しました。

新しいアプリに求められたのは、“現地に行きたくなるようなUXを生み出す”こと。オンラインチケットの導入やARを活用した道案内機能など、ユーザータッチポイントごとに快適なデジタル体験を提供するさまざまな機能を提案しました。

★事例について詳しくはこちら

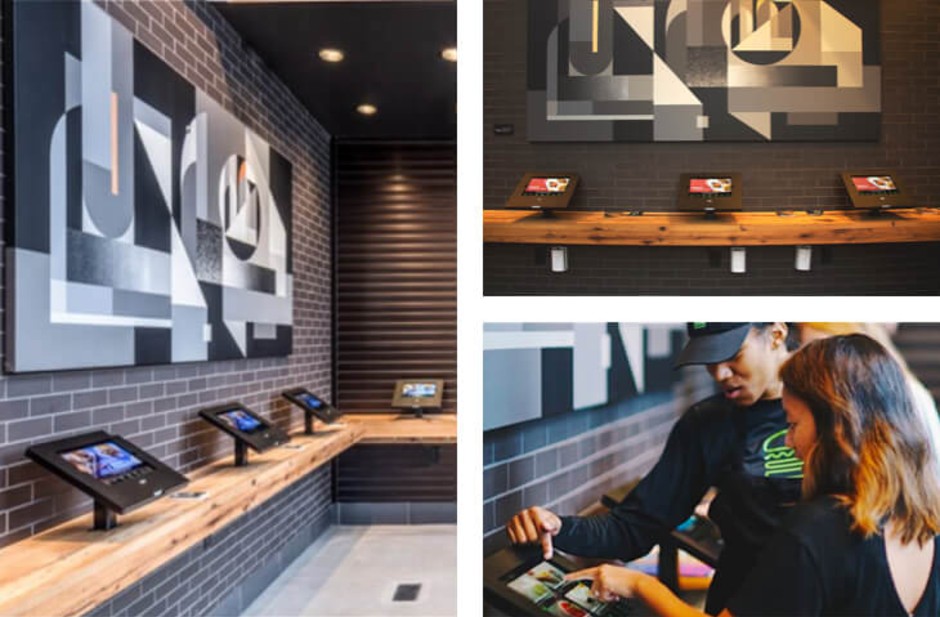

UXリサーチに基づく分析から顧客インサイトを発見(シェイクシャック)

待ち時間の短縮やフラストレーションの排除を実現できる注文までの導線を設計

米国のShake Shack社のセルフオーダーを実現するオンライン注文プラットフォームを開発。インタビュー手法と観察法を用いたUXリサーチを実施し、注文からカウンターに商品を取りに行くまでの店内におけるあらゆるステップの顧客体験を徹底的に分析しました。

調査結果の分析からインサイトを得て、年齢・性別 を分けた複数のペルソナを設計。各ペルソナごとのカスタマージャーニーマップを作り出すことでプロジェクトメンバー内の認識を擦り合わせ、ペルソナの行動導線やタッチポイントを精査しました。

★事例について詳しくはこちら

採用業務の効率化と候補者体験の最大化を実現(レガシード)

人材採用コンサルティング企業として蓄積したノウハウやデータを活用した機能を搭載

新卒採用を主軸に経営や組織のコンサルティング業務を行う株式会社Legaseedは、採用業務の効率化に加え、候補者の志望度の可視化により最適なタイミングでコミュニケーションを取るための採用管理システム『miryo+』を開発しました。

注力すべき候補者を明確にする「候補者マトリックス」や、候補者に何を伝えるべきかを設計する「面談・面接ノート」といった機能を搭載し、候補者を魅了するコミュニケーション設計を行うことでCX向上に貢献しました。結果、『miryo+』は各種メディアで取り上げられるなど、大きな注目を集めています。

★事例について詳しくはこちら

➡︎【資料ダウンロード】UXデザインの専門家が教える「UXの基本と実践」

まとめ:CXで顧客ロイヤルティを向上

CXとは、サービスや商品に関わるあらゆるタッチポイント・チャネルにおいて顧客が感じる「ブランドらしさ」などを含めたすべての体験を表す言葉。

製品やサービスの独自性を顧客に示し、顧客ロイヤリティを高めるマーケティング用語として注目されています。

CXの向上には、UXの向上とブランディングという2つのアプローチが効果的。

➡︎【資料ダウンロード】UXデザインの専門家が教える「UXの基本と実践」

サービス・プロダクト開発を検討している企業ご担当者様へ

モンスターラボは、約20年にわたるサービス・プロダクト開発の実績から得られたデジタル領域の知見や技術力を活かし、ブランド価値の明文化や、ユーザー体験を設計するUXデザイン、スムーズな操作を設計するUIデザインの作成などを支援しております。

人間中心設計による体験設計、ユーザー体験にコミットしたサービスデザイン、優れたソフトウェアプロダクトデザインから実際の開発までをつなぎ、ユーザーの行動導線に最適化した情報設計や、メンテナンス性に優れたUIの製作を実現します。

モンスターラボが提供するサポートの詳しい概要は以下リンクをご確認ください。