SoR、SoE、SoIとは、企業におけるITシステムを利用目的で分類したものです。企業のITシステムは、データをためるところから、データを全従業員が使うこと、そしていち早く知見を取得し、改善や製品につなげることへと関心が移ってきています。SoR、SoE、SoIとはどのような意味か、それぞれの関係性やDX(デジタルトランスフォーメーション)における重要性についても確認していきましょう。

➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2024年版>

目次

SoRとは

SoRとは、System of Recordの頭文字をとった言葉で、企業で使われるシステムの種類のうち、記録を目的としたもののことです。企業では主に、経営の基本となる会計や人事、生産や販売の業務を統合した基幹システム(ERP)や、製造実行システム(MES)、顧客関係管理(CRM)といったものがSoRにあたります。

SoRは、大量の重要なデータや処理を扱うため、完全性や正確性、一貫性といった特徴をもたなくてはなりません。SoRとは複雑な業務を整合し、円滑な管理を行うために設計された集中型の共有データストアです。

SoEとは

SoRは、企業の管理業務のために重要なシステムです。しかし、現場の従業員のために設計されたものではありませんでした。

そこで登場したのがSoEです。SoEとは、System of Engagementの頭文字をとった言葉であり、電子メールやSNS、グループウェアなどのコラボレーションツールといった、管理者と従業員が直接使用するシステムを指します。顧客エンゲージメントを高めるための、人と人とのつながりを強化するシステムであることが特徴です。

SoEは、具体的な業務課題に焦点を当て、エンドユーザーが使いやすいようにデザインが設計されています。

SoIとは

SoIとは、System of Insightの頭文字を取った言葉で、SoRやSoEといった情報基盤に対し、データ分析を通じて、よりよい顧客体験を生み出すための知見(インサイト)を得るためのシステムを指します。

ECサイトにおいて、おすすめ商品を紹介するレコメンド機能を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。この機能の内部には、顧客の過去の購入履歴や閲覧履歴を解析し、利用者の好みという知見を特定するための仕組みが構築されています。

このように、SoEによって得た顧客行動のデータとSoR上のデータを組み合わせ、分析の上、知見を発見するためのシステムをSoIと呼びます。企業のさまざまなデータを分析・見える化するBI(ビジネスインテリジェンス)ツールも代表的なSoIといえるでしょう。

➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2024年版>

SoR、SoE、SoIの関係性

SoR、SoE、SoIは、それぞれどのように発展してきたか、お互いの関係についても確認していきましょう。

SoRとSoEは互いに機能を補完し合う関係

SoEとSoRは似て非なる概念ではありますが、相互に機能を保管し合う関係にあります。

SoRは、大量の重要なデータの収集や処理を行うもので、企業の基幹情報システム(メインフレーム)がその代表例です。一方でSoEは顧客をはじめとするユーザーとの接点をもつシステムのことを指します。

例えば、ファーストフード店において顧客がデジタルオーダーを行う際に利用するシステムはSoEですが、そこで入力されたデータの業務処理を行うためにSoRが使われます。

SoIは最終的な「あるべき姿」

SoRは、企業の重要なデータを確実に保管するために、堅牢性や信頼性が高いシステムとなっており、SoEは、従業員がより迅速に業務課題を達成するためのシステムとなっています。

SoRとSoEにはさまざまなデータが蓄積され、その中には多くの知見が存在しています。このSoRとSoEを行き交うデータから、リアルタイムに知見を得るためのシステムがSoIです。得られた知見から改善案を立てることで、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回しやすくなるのです。

SoIは、SoRとSoEのデータが適切に管理されており、かつ質の高いデータをすぐに取得できる状態になっていてはじめて利用可能となります。

SoIまで構築することは、企業におけるデータ活用システムの「あるべき姿」といえるでしょう。

★データ利活用について詳しくはこちら

➡︎【資料ダウンロード】ビジネスにコミットする「データ利活用のガイドブック」

DXにおける重要性

データという観点から考えた際、企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現するにはどうすればいいのでしょうか。データを正しく記録および取得できてさえいれば、つまりSoRさえ設置していればいいのでしょうか?

SoRのみでは、取得したデータをどのように顧客価値の向上につなげるか、といったところまでたどり着くのは困難です。

顧客とのつながりを考えたSoEの発想をもつことで、どのように顧客との接点をもつか、製品のデータ管理やユーザー認証はどうするか、といったシステム開発につながります。

さらにSoIによって、実施データを深掘りして知見を得て、その知見からSoEの改善を繰り返すことで企業の製品、さらには企業経営の改善へとつながり、競争優位性を確立しやすくなるでしょう。

このようにSoIまで実施することは、デジタル技術を活用しながら、得られた知見をもとに企業自体を変革していく仕組みを構築するというDXの本質と一致していると言えます。

★DXについて詳しくはこちら

➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2024年版>

モンスターラボのデータ利活用導入プロセス

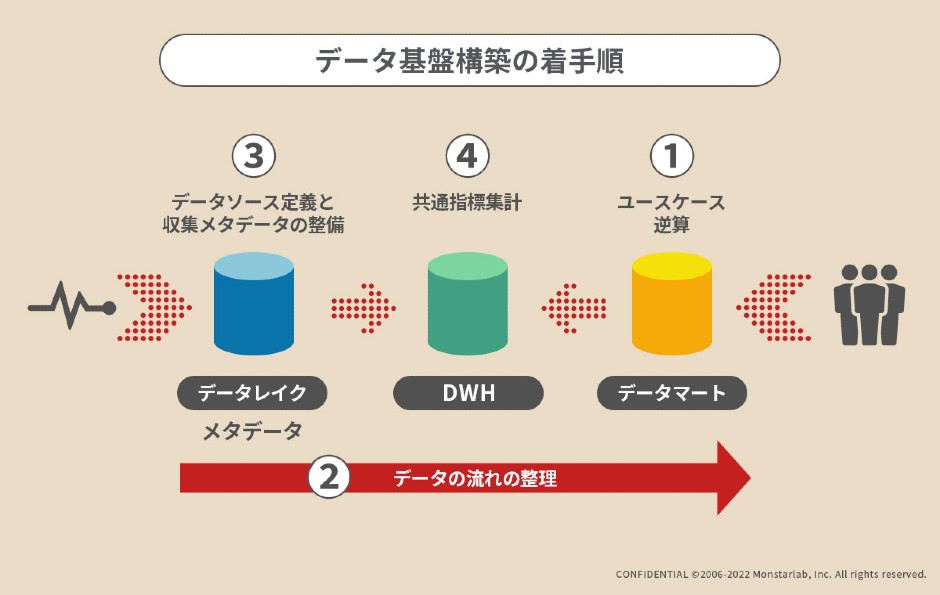

データ利活用を実現するには、データをビジネスに活用するために収集・整備を行う基盤の構築が必要です。ここでは、効果的なデータ基盤構築の進め方について解説します。

1. ユースケースから逆算して考える

まずは取得・分析したデータをどのように活用するか、UXデザインの手法を用いて実際にデータを活用するユーザーの体験設計を行います。

ユースケースを考慮せずにデータの流れを設計すると、想定していたターゲットユーザーがデータを使わなくなる恐れがあるためです。

ユースケースを考える際に重要なのは、そのデータを見るのがどんな人かを明確にすることです。たとえば、経営者と事業担当者ではそれぞれ観点が異なり、必要なデータも変わります。

ターゲットユーザーの目線で、売上や戦略に紐づくデータからユースケースを導き出すことが大切です。

★UXデザインについて詳しくはこちら

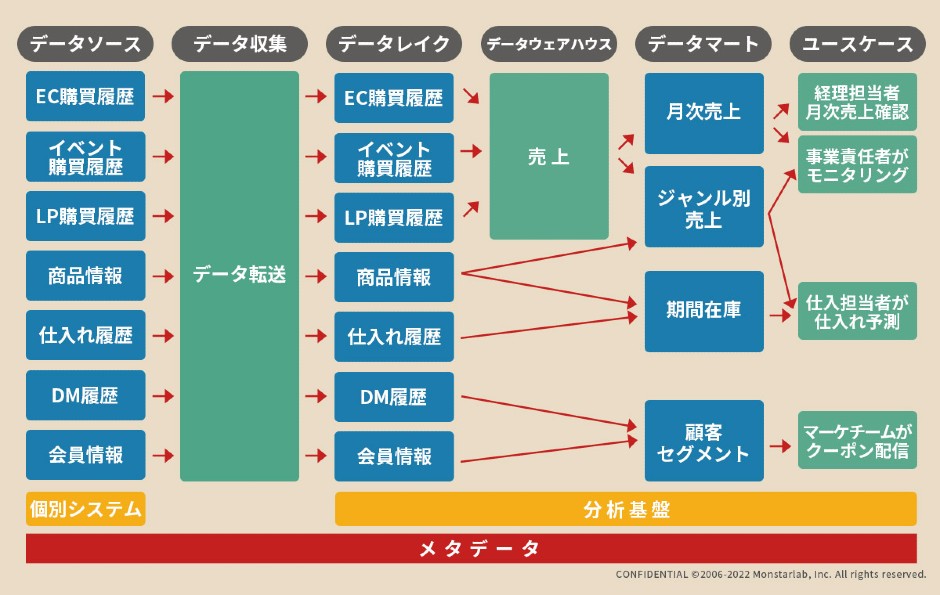

2. データの流れや関連を把握する

データが生成されてから活用されるまでの一連の流れを図にして整理します。

それぞれの項目には以下のような役割があります。

- データソース:オリジナルデータもしくはデータの発生源

- データ収集:データソースからデータを集める仕組み

- データレイク:多様なデータを集約する場所、データソースのデータをそのまま置く場所

- データウェアハウス:加工・結合したデータを置く場所

- データマート:特定利用者・特定用途向けに加工整理したデータ、ユースケースと1対1の関係

- ユースケース:データ基盤の用途

- メタデータ:データを説明するためのデータ

3. データソースの定義と収集・メタデータの整備

次に、データの整備を行います。データの品質を担保するため、下記の3つのポイントを守りましょう。

- マスタデータを作成する

- 共通IDを導入する

- 履歴を残す

また、「データを説明するデータ」であるメタデータの整備も必要です。メタデータを整備することで、どのようなデータなのか都度調査するコストを削減し、トラブル発生時にも利用者を調べてアナウンスすることができます。

メタデータの例としては以下のようなものがあります。

- データの作成日時

- データ作成者

- データが文字列か数値か

- 数値の単位(cm, kg,円)

- データに個人情報が含まれているか

- データが誰にどれくらい参照されているか

- データ保管義務の期間

メタデータの整備は、シンプルにデータ生成者がデータベースに説明文を書くだけで十分です。

4. データウェアハウスの整備

最後に、データウェアハウスの整備を行います。データウェアハウスとは、部署を横断した横断的な共通指標となるデータ、およびその保管場所のことです。

社内全体でデータ利活用を進めるためには、部署ごとに独自の指標を集計してしまうとうまくいきません。全社的な共通指標を一箇所で設定する必要があります。

以上のように、データの流れの最終地点であるユースケースから逆算して着手し、データマート層までの活用が十分浸透した段階で、最後にデータウェアハウスを整備するプロセスがデータ基盤の構築には必要です。

➡︎【資料ダウンロード】ビジネスにコミットする「データ利活用のガイドブック」

まとめ:データガバナンスを意識し、企業価値向上となるデータ利活用を

企業のITシステムは、データをためるSoRから、顧客エンゲージメントを高めるためのデータを全従業員が使うSoE、そしていち早く知見を取得し、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回して、改善につなげるためのSoIへと関心が移ってきています。

一方で、企業のITシステムは拡張が難しく、新しいシステムをどのように既存システムへつなげていくかといった課題も多くあります。

まずは企業自体が、データ資産を素早く、効果的かつ安全にビジネス活用できる状態にする「データガバナンス」を意識することが重要です。その上で、適切なSoR、SoE、SoIを実現する適切なシステム配置を検討していくことが、企業価値を向上させるデータ利活用へとつながっていきます。

➡︎【資料ダウンロード】さまざまな業界のDX推進事例をわかりやすく解説「DX事例集」<2024年版>

デジタルトランスフォーメーションを検討している企業ご担当者様へ

モンスターラボは、2200件以上のサービス・プロダクト開発の実績から得られたデジタル領域の知見を活かし、企業のDX推進戦略をあらゆる面からサポートいたします。

ご提案・お見積もりの段階から、デジタル領域の知見を持つコンサルタントをアサイン。新規事業の立ち上げ・既存事業の変革などのビジネス戦略を上流工程からサポートいたします。

開発プロジェクトでは、UXリサーチ・設計、UIデザイン、ブランド開発、デジタルプロダクト開発、グロースハックまでの全行程をワンストップで提供。

モンスターラボが提供するサポートの詳しい概要は、下記のボタンから資料をダウンロードしてください。