AIエージェントは、環境情報から自律的にタスクを遂行し目標を達成するソフトウェアです。

生成AIがコンテンツ生成に優れる一方、AIエージェントは自律的意思決定や行動選択に重点を置きます。技術進歩により、高度な推論や学習機能を組み込み、業務効率化や新たな価値創出の事例が増加しています。

本記事では、AIエージェントの定義、仕組み、メリット、課題、活用事例を通してその本質と可能性を解説します。

目次

AIエージェントの概要

本章ではAIエージェントの基本的な定義や生成AIとの違い、そして特徴について解説します。

AIエージェントとは

AIエージェントとは、環境情報から取得したデータを活用して、自律的に意思決定を行うソフトウェアのことです。従来のプログラムとの大きな違いは、与えられた手順だけで動くのではなく、自ら学習し、より最適な行動ルールを更新できる点にあります。

この自律性により、人間が常に指示を出さなくともタスクを遂行でき、複雑な状況下でも柔軟に対応できることが特長です。多様な業種で利用されており、顧客対応や自動運転、ロボティクスなど数多くの現場に浸透しつつあります。

最終的には、これらのエージェントが集まって協調作業をすることで、より高度な機能や効率性を実現するマルチエージェントシステムへとつながるケースも増えています。

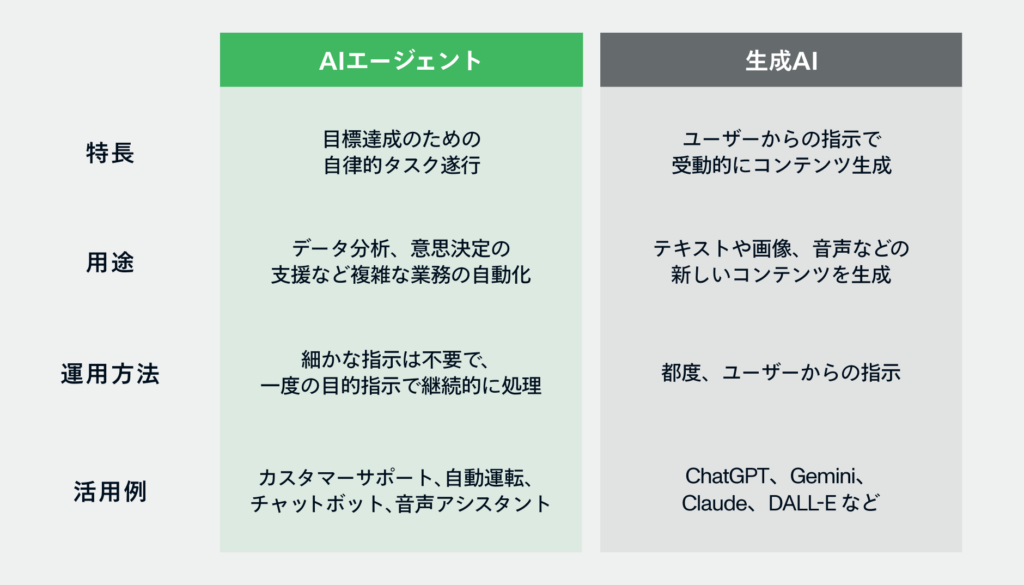

生成AIとの違い

生成AIはテキストや画像、音声などの新しいコンテンツを生成することに焦点を当てており、クリエイティブな成果物を生み出す力に優れています。一方、AIエージェントは主に何をどう行動するかを選択し、最終的なタスク達成を目指します。

たとえば、生成AIは顧客対応の際にチャット画面で自然な文章を生成するのが得意ですが、AIエージェントはその会話から得た情報をもとに次のアクションを判断し、自動的に別のシステムへ命令を出すといった形で動作します。

両者は補完関係にあり、生成AIの強みを取り入れることで、AIエージェントもより高い汎用性と応用領域を得られる可能性があるといえます。

★生成AIについて詳しくはこちら

AIエージェントの特徴

AIエージェントの特徴としてまず挙げられるのは、その自律性と連続的学習能力にあります。環境からフィードバックを得るたびに内部の学習モデルを更新していくため、時間とともに行動の質や判断速度が向上していきます。

同時に適応性の高さも大きな魅力です。環境の変化に敏感に反応し、新しい情報を取り込んで最適な行動を取ろうとするため、業務プロセスにおいて有効に活かせます。

さらに、複数のAIエージェントが連携することで、個別の役割を分担しながらより複雑なタスクを処理できます。

こういった仕組みをマルチエージェントシステムと呼び、協調的に課題を解決する新たな可能性を持ちます。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

AIエージェントの仕組み

次に、AIエージェントの動作原理や構成要素について掘り下げます。

AIエージェントは、センサーで環境情報を取得し、推論で意思決定を行い、アクチュエータで行動を実行する技術コンポーネントの組み合わせで自律性を実現します。この「見て、考えて、動く」というループを継続することで、エージェントは目的を達成し、環境に適応します。

これにより、AIエージェントは単なるプログラムではなく、「自律的な働き手」として機能します。

アーキテクチャ構成と機能

AIエージェントは、大きく4つの要素で構成されることが一般的です。環境からデータを得るセンサー、入力情報をもとに推論を行う推論部、それに基づいて実際に行動を起こすアクチュエータ、そして全体をつなぎ制御するアーキテクチャです。

このアーキテクチャがしっかりしているほど、AIエージェントは柔軟かつ拡張性に富んだ働きが可能になります。

たとえば、クラウド上にある豊富な計算リソースを活用する設計にすることで、大量データを扱うタスクにも対応しやすくなります。

また、企業の業務システムに連携することで、リアルタイムに売上データや顧客データなどを取り込み、即時にアクションを行うといった高度な処理も現実的に行えるようになるのです。

センサーとアクチュエータによる情報取得と実行

センサーは環境の状態を読み取る役割を果たし、得られたデータをAIエージェントに入力します。チャットボットの場合はテキスト入力がセンサーの役割を担い、自動運転車であればカメラやLiDAR、RADARなどが該当します。

一方で、アクチュエータはAIエージェントの意思決定に基づいて実際に作業を行う手段を提供します。ウェブサービスの自動操作、物理的な機器操作など、多様な形態を取り得ます。

これらを組み合わせることで、AIエージェントは“見て、考えて、動く”という人間のようなプロセスを再現し、タスクを完遂することが可能となります。

推論と意思決定のプロセス

AIエージェントの頭脳部分とも言えるのが推論と意思決定のプロセスです。ここでは機械学習や論理推論などのアルゴリズムが活用され、与えられたデータから最適解を導き出します。

汎用的な機械学習モデルだけでなく、特定の業務ロジックを組み込んだルールベース推論を併用するケースも多いです。これにより、実行すべき行動を複数の角度から検証し、最適な戦略を選択できます。

また、環境の変化に応じてモデルを継続的に更新することで、精度や対応力も高まり、結果的にビジネス上の意思決定にも高い付加価値をもたらす役割を果たします。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

AIエージェントのメリット

AIエージェント導入は、業務コスト削減と生産性向上をもたらします。大量データ解析と迅速な意思決定で市場変化に素早く対応できます。

また、24時間稼働できる点は、顧客対応向上や業務効率化に直結します。導入には業務フロー見直しや社員研修が必要ですが、それを上回るメリットが期待され、多くの企業が注目しています。

業務効率化とコスト削減

AIエージェントの代表的なメリットは、業務プロセスの自動化による効率化です。特に定型作業やルーチンワークを任せることで、ヒューマンエラーを減らしつつスピードアップを図れます。

作業時間が短縮されれば、その分コスト削減にもつながり、人材をよりクリエイティブな業務へと振り向けることが可能です。バックオフィスだけでなく、製造ラインやデータ分析などさまざまな領域で効果が期待されます。

結果として、コスト構造が改善されるだけでなく、従業員のモチベーション向上やイノベーションを生み出す余裕が生まれるのも大きな強みです。

意思決定のサポート

企業経営では膨大なデータを分析しながら、タイムリーに重要な判断を下すことが求められます。AIエージェントは、高速かつ正確なデータ解析によって、意思決定者に有益な情報を提示し、適切なアクションをサポートします。

たとえば、セールス予測や在庫管理など、データドリブンな領域でAIエージェントを活用すれば、リスクの最小化と利益の最大化を狙えます。

データの量と複雑性が増すほど、人間が短時間でカバーするには限界がありますが、AIエージェントならばリアルタイムに最適解を導き出す点が魅力です。

顧客体験の向上

顧客対応の迅速化やパーソナライズが進むことで、エンドユーザーの満足度は飛躍的に向上します。AIエージェントを基盤にしたチャットボットやバーチャルアシスタントは、24時間いつでも問い合わせ対応を可能にし、お客様を待たせません。

また、一人ひとりの嗜好や行動データを分析し、最適なレコメンドを提供できるため、顧客体験をさらに洗練させることができます。

このような高水準のカスタマーサービスは、ブランドロイヤルティの向上やリピーターの獲得にも直結します。

24時間稼働とスケーラビリティ

AIエージェントは疲れ知らずで稼働を続けられるため、人間の就業時間に制限されることなくサービスを提供可能です。金融機関やECサイトなど、顧客がいつアクセスしてくるかわからない業態では大きな強みとなります。

需要の変動にも柔軟に対応しやすく、急激なアクセス増加に対してもクラウドなどのリソースを拡張することでスムーズに対応できます。

こうしたスケーラビリティを実現することで、企業はより広範なユーザーを継続的にサポートできますし、新規領域への展開も容易になります。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

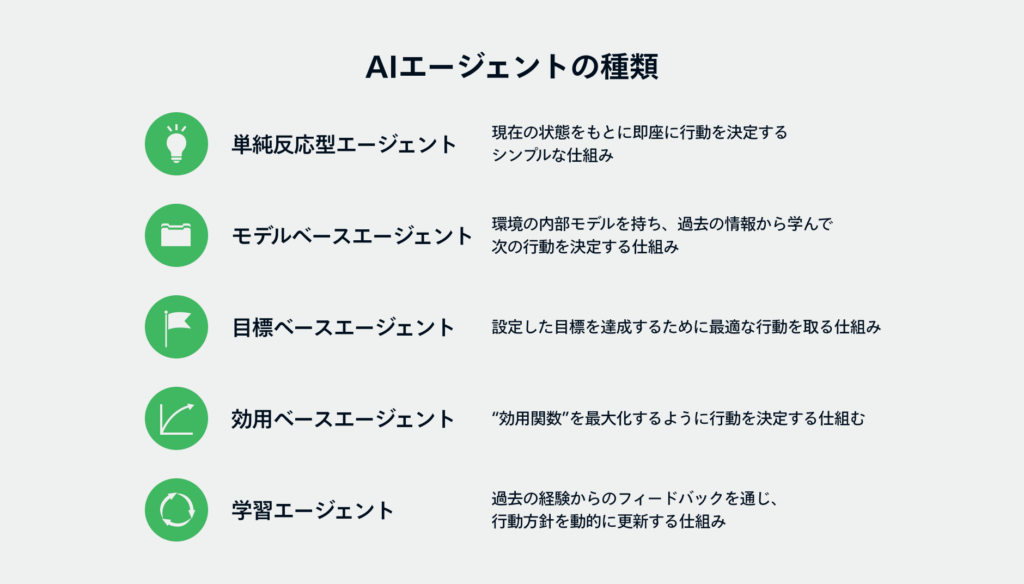

AIエージェントの種類

AIエージェントには、目的や実現方式に応じて複数のタイプが存在します。

AIエージェントにはさまざまな分類方法がありますが、ここでは主に目的や行動原理によって区分される代表的なタイプを取り上げます。どのタイプを選ぶかは、解決すべき課題や扱うデータ、必要な自律性などによって一概には決まりません。

それぞれのエージェントタイプにはメリット・デメリットがあり、用途に応じて最適なアプローチを取ることが重要です。企業や組織で導入する際には、複数のエージェントタイプを組み合わせるケースも少なくありません。

以下に挙げる5つのタイプを把握しておくことで、自社のニーズに合ったエージェントを見極める参考になります。

単純反応型エージェント

単純反応型エージェントは、現在の状態をもとに即座に行動を決定するシンプルな仕組みを持ちます。過去の状態や推論を考慮しないため、実装は比較的簡単ですが、複雑なタスクには向いていません。

たとえば、温度センサーを使い、一定温度を超えたら冷房を入れる、といったように単純な条件反射に基づいて動作するのが特徴です。

高速な応答が求められるシステムや、状況があまり変化しない環境下では効率的に機能する場合があります。

モデルベースエージェント

モデルベースエージェントは、環境の内部モデルを持ち、過去の情報から学んで次の行動を決定します。単純反応型よりも一段階高度な仕組みで、センサーデータが更新されたときに内部モデルを修正し、より正確な推論を行うことが可能です。

たとえば、ロボット掃除機はセンサーで環境をスキャンし部屋の間取りを更新し、効率的な清掃ルートを計画します。

このタイプのエージェントは、現実のシステムや環境を仮想的に再現・予測したうえで、将来を見越した行動を選択します。したがって、汎用的でありつつ、ある程度の予測精度が期待できるのが利点です。

ただし、モデル構築や維持にはコストがかかり、環境が大きく変化した場合にはモデルの再学習が必要になる点に留意が必要です。

目標ベースエージェント

目標ベースエージェントでは、“何を達成したいか”という目標がシステム内部に明確に設定されています。エージェントはその目標を達成するために最適な行動を取ります。

通常のタスクでは単純に目標を設定するだけですが、必要に応じて複数の目標を管理し、優先順位をつけることもあります。これにより、緊急度が高い目標を優先して達成するなどの柔軟性が生まれます。

意思決定においては、目標へ到達するまでのプロセスを段階的に評価する仕組みを持ち、段階ごとに変更や調整を加えることができるのが特長です。

現在話題になっているAIエージェントの多くは、この目標ベースエージェントの概念に基づいており、ノーコード/ローコードでこうしたエージェントを構築できるプラットフォームとしてDifyなどがあります。

たとえば、このタイプのエージェントの活用事例として配送ドローンが当てはまります。荷物を指定住所に安全かつ迅速に配送するという目標の下、天候やドローンのバッテリー残量、航空規制を考慮して配送ルートを決定します。

効用ベースエージェント

効用ベースエージェントは、“効用関数”と呼ばれる数値評価を最大化するように行動を決定します。効用を高める行動を選ぶことで、最適解につながると考える理論に基づいています。

ここでは、単に目標を達成するかどうかだけでなく、その過程で得られる利益やリスクなどを総合的に評価します。金融工学のリスク・リターン分析に近い感覚で設計される場合も多いです。

たとえば、株式ポートフォリオ管理において、リスク×(-0.5) + リターン×(1.0) – 取引コスト×(0.1)を効用関数として定義し、 各投資選択肢の効用値を計算し、最高効用の組み合わせを提案します。

しかし、効用関数の設計が難しく、明確に定義しないと誤った行動選択につながることがあるため、導入企業は十分な検討を要します。

学習エージェント

学習エージェントは、過去の経験や環境からのフィードバックを通じて、行動方針(ポリシー)を動的に更新する仕組みを持ちます。強化学習をはじめとする機械学習アルゴリズムがよく用いられます。

未知の状況に対しても試行錯誤を繰り返しながら最適な方策を見つけ出すため、環境が変化しても適応し続ける力が期待できます。特にロボット制御や自動運転など、環境が複雑な応用分野で注目されている分野です。

ただし、学習に時間やリソースが必要なケースが多いため、研修環境やシミュレーション環境を整備することが成功のカギとなります。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

AIエージェントの活用事例

AIエージェントは、すでに幅広い領域で実用化されています。特に顧客対応や事務管理のような定型業務から、自動運転車のように高度な環境認識が求められる分野まで、その応用範囲は日増しに拡大中です。

カスタマーサポート

チャットボットやバーチャルアシスタントにAIエージェントを搭載することで、顧客からの問い合わせに自動で対応できる仕組みが一般化しつつあります。あらゆる時間帯に問い合わせがあっても、即時に応答が可能です。

特に単純な質問への回答だけではなく、過去のやり取りやユーザー情報を取り込むことで、より適切な提案や案内を行うケースも増えています。

結果的に、コールセンターなどのサポートコストを削減しつつ、顧客満足度を向上させることができるため、多くの企業が導入検討を進めています。

自動運転

自動運転では、数多くのセンサーから取得したデータをリアルタイムに解析し、車両の制御を行うAIエージェントが欠かせません。周囲の交通状況を素早く把握し、危険を回避しながら適切な速度や進路を決定します。

この仕組みにはカメラ、LiDAR、RADARなど多様なセンサーが関わっており、それぞれの情報を総合して意思決定を下す高度なアーキテクチャが求められます。

完全自動運転の実用化には法整備や技術的課題が残されていますが、現段階でも高度運転支援システムなどにAIエージェントの技術が生かされています。

事務・バックオフィス業務

経理処理や総務関連の作業など、定型的かつミスの許されない業務領域でもAIエージェントは活躍の場を広げています。請求書のチェックや在庫管理など、繰り返しのタスクを自動化することで、作業時間の大幅短縮が可能になります。

その結果、担当者はより生産性の高い業務にリソースを割り当てることができ、組織全体の効率性が高まります。

導入にあたっては、運用フローの見直しやAIエージェントへの権限設定が重要であり、適切な範囲を定めることで人間とAIが補完し合う環境を構築することがポイントです。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

AIエージェントの課題

AIエージェントは多くのメリットをもたらす一方、課題も少なくありません。以下では代表的な課題を取り上げ、何が問題となり、どうアプローチすべきかを掘り下げます。

データプライバシーとセキュリティの懸念

AIエージェントは大量のデータを扱うため、個人情報や機密情報がどこで、どのように管理されるかが問題となります。外部からの不正アクセスや情報漏えいを防ぐためには、強固なセキュリティ対策が不可欠です。

企業はデータの取得・利用目的を明確化し、ユーザーの合意を得るプロセス(オプトイン)などの法的要件を守る必要があります。

欧州のGDPRなど、厳しい法規制も存在するため、導入時にしっかりと法令を理解し、データ管理の体制を整備することが重要です。

倫理的・社会的影響

AIエージェントの普及が進むと、一部の業務が自動化され、人間の雇用や役割が大きく変化する可能性があります。これが社会的影響として議論されており、必要な教育や再就職支援などの施策が課題となっています。

また、AIによる意思決定が不透明なブラックボックス化を招き、人間がその根拠を説明できなくなる懸念もあります。

社会一般でもAIの公正性や偏りへの懸念が高まっており、倫理規定の策定や透明性の確保が求められているのが現状です。

技術的負荷と導入コスト

AIエージェントを構築・運用するには、高度な専門知識が求められます。データエンジニア、機械学習エンジニア、デザイナーなど、さまざまなスキルが必要です。

インフラ整備やクラウドサービスの利用費もかかるため、初期導入コストは決して安くはありません。特に大規模システムを目指す場合は、ハードウェア投資が膨らむ可能性もあります。

ただし、長期的には業務効率の向上やコスト削減が見込まれるため、慎重なROI(投資対効果)の評価と計画が不可欠となります。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

導入ステップと実装のポイント

ここでは実際にAIエージェントを導入する際の手順と、スムーズに運用するためのポイントを解説します。

AIエージェント導入は、導入の目的設定から運用・保守まで複数ステップが必要です。

リスクを抑え効果を最大化するには、まず業務範囲を限定したプロトタイプで小規模なテストを繰り返し、問題発見と改善を行うことが重要です。導入後も、定期的なモニタリングと継続的な学習による長期的なシステム維持管理が不可欠です。

目標設定とスコープ定義

まずは導入目的を明確にし、どの業務領域でどのような成果を期待するのかを定めます。スコープが曖昧だと、導入後に十分な効果が得られないだけでなく、余計な工数がかかるリスクがあります。

この段階で、必要なデータの種類や品質、ユーザーインターフェースの要件などの条件も洗い出しておくことが大切です。

適切なスコープ定義ができれば、後工程の開発や検証でスムーズに進行しやすくなり、プロジェクト全体の成功率が高まります。

プロトタイプと検証サイクル

いきなり大規模導入を目指すのではなく、まずは小規模なプロトタイプを作成し、実際の環境に近い形でテスト運用を行います。これにより、AIエージェントが期待どおりに機能しているかを早期に検証できます。

問題点や課題が見つかった場合には、機能改善やデータ品質の向上を図り、再度テストを実施するというサイクルを何度か回します。

こうした反復的な改善プロセスが導入成功の鍵となり、小規模での成功が得られれば本格展開への見通しも立てやすくなります。

運用・保守と継続的改善

本格稼働が始まると、システムの停止が業務に支障をきたすため、安定稼働のための体制が不可欠です。必要に応じてクラウドリソースを補強し、障害発生時のバックアップ・リカバリ方式も検討しておきましょう。

また、AIエージェントは運用中に取得した新しいデータを取り込むことで、継続的に学習とモデル更新を行います。使用するアルゴリズムやパラメータが最適化されているか定期的に監査することも重要です。

ユーザーからのフィードバックも随時収集し、機能追加やインターフェース改良につなげることで、AIエージェントが提供する価値を高められます。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

AIエージェントの今後

AIエージェントの性能は、ハードウェアやアルゴリズムの進歩とともに加速度的に向上していくと予想されます。

LLMとの協働

大規模言語モデル(LLM)とAIエージェントが連携すると、自然言語での高度な応対や柔軟な意思決定が可能になります。チャットボットの対話精度が向上するだけでなく、レポート作成やドキュメント分析など、あらゆるコンテンツ生成をサポートできるようになります。

たとえば、顧客対応の際にAIエージェントがユーザー意図を正確に把握し、最適な回答を自然な文章で返すなど、人間に近いコミュニケーションが実現します。

こうしたAIエージェントとLLMの協働は、単なる自動応答を超えてプランニングや戦略提案まで踏み込む可能性があり、今後のビジネスモデルを大きく変革すると期待されています。

★LLMについて詳しくはこちら

マルチエージェントシステムの普及

マルチエージェントシステムとは、複数のAIエージェントが同時に動作し、互いに連携・協調する仕組みを指します。各エージェントが異なる役割や専門性を持つことで、単独のエージェントでは処理できない複雑なタスクを分担・統合して解決できます。

たとえば、大規模な物流網の最適化やスマートシティの交通制御など、複数の主体が関わる場面で大きな威力を発揮します。各エージェントが局所的な最適解を導き出し、それらを全体として調整することで効率が最大化されるのです。

今後は、IoT(モノのインターネット)の普及に伴って、センサーやデバイス同士が連携するシーンが増えると予想されており、マルチエージェントシステムが社会に与えるインパクトはさらに拡大していくでしょう。

★IoTについて詳しくはこちら

産業・社会へのインパクト

AIエージェントの普及は、多くの業態で生産性の大幅な向上と新規事業の創出を促します。製造業のスマートファクトリー化や物流の最適化、さらには医療・介護の支援に至るまで、さまざまな分野での波及効果が期待されます。

社会全体では、高齢化や人手不足が進展するなか、24時間稼働が可能なAIエージェントの導入により、サービス水準を維持しながら負担を軽減する手段となるでしょう。

同時に倫理面や法規制への対応が不可欠であり、今後はより洗練されたガイドラインやフレームワークが整備されることで、健全なAIエコシステムの構築が求められます。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

まとめ

AIエージェントは、環境との相互作用を通じて自律的にタスクをこなし、目的を達成する強力なソフトウェア技術です。

生成AIが得意とするコンテンツ生成とは異なるアプローチで、意思決定と行動を自動化することで業務効率化やコスト削減を実現します。

導入にはデータプライバシーやセキュリティ、専門知識の確保といった課題があるものの、適切なステップを踏むことで安定稼働と持続的な改善が可能です。

マルチエージェントシステムやLLMとの協働など、本技術はさらに多様な進化を遂げるでしょう。

企業戦略や社会インフラに組み込むことで、新しいビジネスモデルだけでなく、人々の生活の質を向上させる変革が期待されます。今後の動向からも目が離せない分野といえます。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

モンスターラボはAI導入を支援する伴走型パートナー

モンスターラボでは、世界各国のスペシャリストがチームを組み、さまざまな業界・業種のデジタルサービス/プロダクト開発から、UX/UIデザイン、ブランド開発、グロースハックまで幅広く支援しています。

ビジネスの上流工程からデジタル領域の知見を持つコンサルタントが中心となり、課題に合わせたソリューションを提案します。さらに、先端テクノロジーを含むあらゆるプラットフォームに対応できる開発体制を整えています。その他にも、アジャイル開発による柔軟な開発進行や、国内外のリソースを活用したスケーラブルな開発体制の構築、リリース後の保守運用や品質向上支援まで、さまざまなニーズに対応しています。

さらに、世界各国の拠点とネットワークを活かし、お客様のビジネスの海外展開も支援しています。対象地域におけるビジネス立案から現地調査まで、これまで培ったグローバルな支援実績をもとに伴走支援します。

モンスターラボが提供するサポートの詳しい概要は以下リンクをご確認ください。