5Gとは「第5世代移動通信システム」のことで、「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」「多数同時接続」という3つの特徴があります。日本では2020年春から商用サービスがスタートし、次世代の通信インフラとして社会に大きな技術革新をもたらすといわれています。

本記事では、5Gの仕組みや特徴、移動通信システムの歴史、5G環境で実現できることなどをわかりやすく解説。既存産業に5Gを活用することでIoT化が加速し、どのようにDX(デジタルトランスフォーメーション)が実現するのか、DX推進の観点からも注目してください。

➡︎【資料ダウンロード】業界ごとのDX推進ケースをまとめた“DX事例集”

目次

5Gとは? 言葉の意味をおさらい

まずは「5G」の意味について解説します

まずは5Gの言葉の意味と成り立ちについて解説していきます。

5Gの意味

5Gとは「5th Generation」の略称で、携帯電話などに用いられる次世代通信規格の5世代目という意味。日本語では「第5世代移動通信システム」と表記されます。

2015年9月、国際連合の専門機関「国際電気通信連合」無線通信部門(ITU-R)が策定したレポート「IMTビジョン勧告」の中で初めて5Gのコンセプトが発表されました。ここでは、通信速度や遅延についての主要能力を記載すると同時に、

① 高速大容量(eMBB:enhanced Mobile Broadband)

② 高信頼・低遅延通信(URLLC:Ultra-Reliable and Low Latency Communications)

③ 多数同時接続(mMTC:massive Machine Type Communication)

という利用シナリオにも言及。このシナリオは2017年、5Gの技術性能要件として合意されました。

また、5Gの国際標準化を進める団体「3GPP」も、IMTビジョン勧告を受けて基本調査をスタート。シナリオに則した仕様や要求条件をまとめ、VR、遠隔医療、ドローン制御、自動走行など計74件のユースケースを挙げました。

2019年には、アメリカ、韓国、イギリスなど世界19ヵ国が5Gの商用サービスをスタート。日本では2020年春から始まり、個人ユースのみならず、産業やビジネスでの実用化に向けても動き出しています。今後、DX実現の基盤として期待が高まる通信規格です。

★5Gとは?

- 「5th Generation」の略で、「第5世代移動通信システム」を意味する

- 「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」「多数同時接続」という3つの特徴を持つ

- DX実現の基盤として注目されている

➡︎【資料ダウンロード】業界ごとのDX推進ケースをまとめた“DX事例集”

5Gまでの移動通信システムの歴史

5Gまでの移動通信システムの歴史を振り返りましょう

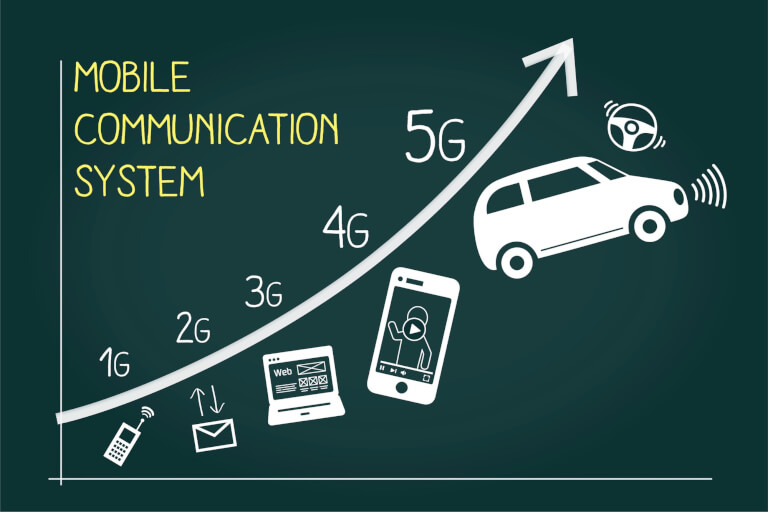

移動通信とは、持ち運びできる通信機器を使ったコミュニケーションのこと。かつては飛行機や船、列車などでの移動中に行う通信を指しましたが、1979年、NTTの前身にあたる日本電信電話公社が「自動車電話」の商用サービスをスタート。これが携帯電話のベースとなりました。

そこで活用されたのが、第1世代移動通信システムである1G。ここからは、1980年代以降、およそ10年ごとに進化してきた移動通信システムの歴史や、4Gと5Gの違いを解説します。

1G~3Gを分かりやすく紹介

まずは1G〜3Gまでの変遷を解説していきます。

◇「1G」アナログ携帯電話の普及

1980年代には1Gが普及。1985年にはポータブル電話機「ショルダーホン」が、1987年には「携帯電話」が登場しました。

1Gは、音声を電波に乗る信号に変換して通信するアナログ方式。そのため、機能は音声通話のみ。通信品質や通信距離にも課題があったため、デジタル方式の技術開発が進みました。

◇「2G」メール・インターネット利用の普及

1990年代には2Gが普及。通信方式はアナログからデジタルへと変わりました。データ通信が容易になったことで、メールの利用やインターネット回線への接続が可能になりました。

この時代を牽引したのは、NTTドコモが1999年に発売した「iモード」。着信メロディや待受画面のダウンロード、モバイルバンキング、地図検索サービスなどを利用できるようになり、モバイルユーザーに対するビジネスも拡大。NTTドコモに続き、KDDIの前身にあたるDDIセルラーグループは「EZweb」を、ソフトバンクの前身にあたるJ-フォンは「J-スカイ」を開始しました。

データ通信の利用が日常的になったことで、徐々に高速通信へのニーズが高まりました。

◇「3G」世界標準の高速通信の普及

2000年代には3Gが普及し、2Gでは2.4kbps~28.8kbpsだった通信速度が384kbps~14Mbpsまで大幅に向上。より大容量のコンテンツを楽しめるようになり、「着うた」などプラットフォーム上のサービスが一気に増加しました。

また、3Gは初の国際標準の移動通信システム。日本の携帯電話を海外でも使えるようになったのはこの頃です。

2008年にはソフトバンクが「iPhone 3G」を発売。快適にインターネットに接続できるようになり、高速大容量通信へのニーズが高まりました。

5Gと4Gの違いは?

スマートフォンの利用者数が激増した2010年代。その流れを支えたのが、現在も主に利用されている通信速度50Mbps~1Gbpsの4Gです。通信速度が飛躍的に向上したことで、スムーズなインターネット利用のほか、モバイルゲームや動画など大容量コンテンツを楽しめるようになりました。

そして2020年代は、5Gの時代。

4Gが「スマートフォンのためのモバイルネットワーク技術」だとするならば、5Gは「社会を支えるモバイルネットワーク技術」といわれています。あらゆるものがインターネットに繋がるIoT時代を迎え、幅広いユースケースが想定されるためです。

それを可能にするのが、「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」「多数同時接続」という3つの特徴。4Gと比べて通信速度は20倍、遅延は10分の1、同時接続台数は10倍の進化が見込まれ、さまざまなサービスやビジネスでの活用が期待されています。

★5Gまでの移動通信システムの歴史まとめ

| 1G | 1980年代に普及。アナログ方式で、携帯電話の機能は音声通話のみ |

| 2G | 1990年代に普及。デジタル方式で、携帯電話でメールやインターネットの利用が可能に |

| 3G | 2000年代に普及。世界標準の移動通信システムで、海外での利用が可能に。通信が高速大容量化し、プラットフォーム上のサービスが増加 |

| 4G | 2010年代に普及。スマートフォンの普及に応じて通信の高速大容量化が進み、動画視聴やモバイルゲームなどが可能に |

| 5G | 2020年代に普及。「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」「多数同時接続」が実現。IoT時代の基盤となる通信インフラに |

➡︎【資料ダウンロード】業界ごとのDX推進ケースをまとめた“DX事例集”

5Gの3つの特徴とその仕組み

ここからは、5Gの特徴である「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」「多数同時接続」の仕組みを解説します。

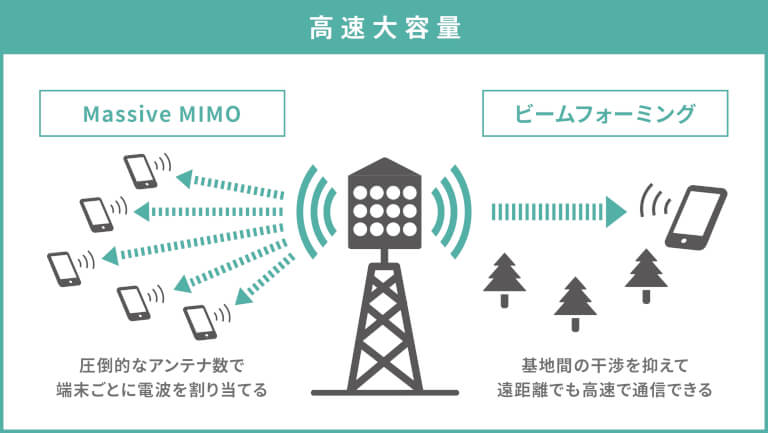

5Gの特徴①:高速大容量

高速大容量を実現する技術を解説します

「高速大容量」の鍵となるのは、「Massive MIMO」というアンテナ技術です。これは、複数のアンテナを使った無線通信技術「MIMO」を発展させたもの。高周波数帯において、数十から数百のアンテナ素子を使用し、データを送信します。

これに、電波を細く絞り、特定の方向へ集中的に発射する技術「ビームフォーミング」を組み合わせます。電波の強度を上げ、遠距離での高速通信を実現するためです。

国際電気通信連合による最大通信速度(下り)の目標値は20Gbps。2010年当時の4Gと比較すると約100倍、2019年春にスタートしたNTTドコモ「PREMIUM 4G」と比較しても約20倍の速さです。

高速大容量の通信が実現すれば、4K・8Kなど高精細な動画のライブ配信、オンラインでの在宅医療、AI解析を用いた高精度の警備システムなどが期待できます。

5Gの特徴②:高信頼・低遅延通信

高信頼・低遅延通信を実現する技術を解説します

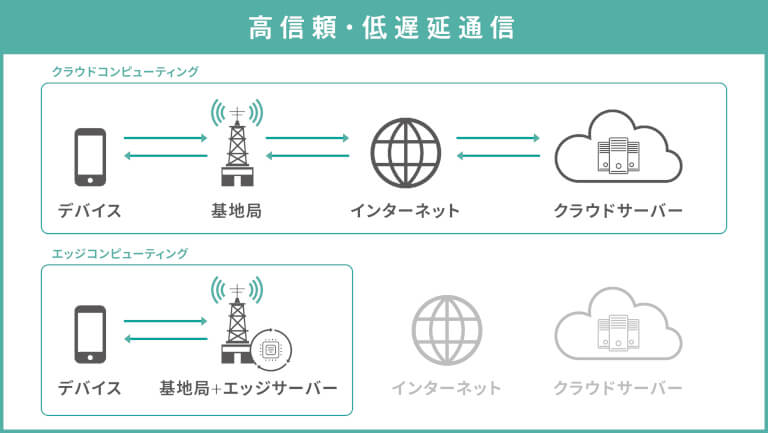

「高信頼・低遅延通信」の鍵となるのは「エッジコンピューティング」です。これは、デバイスとサーバーの物理的な距離を縮め、通信時間を短くする技術のこと。

通常の通信は、デバイス→基地局→インターネット→クラウドサーバーの流れでコンテンツにアクセスし、逆の流れでダウンロードする「クラウドコンピューティング」が主流です。それに対し、エッジコンピューティングは、デバイス→基地局→基地局の近く(エッジ)に設置したサーバーと通信経路が短いため、リアルタイム性を確保できます。

現在、欧州電気通信標準化機構(ETSI)が標準化を進めている規格が「マルチアクセスエッジコンピューティング(MEC)」。これはスマートフォンだけでなく、IoTデバイスや自動車を含むマルチなモノとの通信を考慮した技術です。

国際電気通信連合による伝送遅延の目標値は1ms。4Gは10msだったため、10分の1に改善されます。仮に時速60kmの車両に遠隔でブレーキをかけた場合、4Gの空走距離は約1.7mなのに対し、5Gはわずか数cm。伝送遅延の改善により、非常時に搭乗者の安全を確保することができます。

このように、高い信頼性が必要になる遠隔制御、遠隔医療の分野では、低遅延通信の技術がキーテクノロジーとなります。

5Gの特徴③:多数同時接続

多数同時接続を実現する技術を解説します

多数同時接続を実現する技術を解説します

「多数同時接続」の鍵となるのは「グラント・フリー」という技術です。これは、デバイスと基地局の通信をシンプルにし、デバイスの同時接続数を多くするというもの。

通常、デバイスと基地局で通信を始める場合には、利用する周波数や利用時間のやりとりが行われます。その後、基地局が事前許可(グラント)を発行。デバイスは、基地局から許可された方法でデータを送信します。

一方、グラント・フリーでは基地局の事前許可なしにデータを送信できます。これによって通信の混雑を回避し、1つの基地局に多くのデバイスが同時アクセスできることに。送信失敗のリスクも発生しますが、再送信の仕組みも含めて設計されています。

国際電気通信連合による同時接続の目標値は100万デバイス/㎢。4Gでは10万デバイス/㎢だったため、10倍のデバイスが接続可能になります。スタジアムやライブ会場でスマートフォンを快適に使えることはもちろん、身の回りのさまざまなモノがインターネットに接続するIoT時代には欠かせない要件です。

★4Gと5Gの違いまとめ

| 通信速度 | 伝送遅延 | 同時接続数 | |

|---|---|---|---|

| 4G | 1Gbps | 10ms | 10万デバイス/㎢ |

| 5G | 20Gbps | 1ms | 100万デバイス/㎢ |

このほか、5Gを支える技術には、用途に応じてネットワークを分割する「ネットワークスライシング」が挙げられます。

今後はスマートフォンやPCだけでなく、IoTデバイス、自動車などあらゆるモノがネットワークに繋がります。そのなかには、大容量が求められるもの、低遅延が重要なものなどが混在しており、すべてを同じように通信するのは非効率的です。

そこで用途に合わせてデータを送る単位を変更し、ネットワークを仮想的に分割(スライス)するのがネットワークスライシングです。自動運転であれば高信頼・低遅延のネットワーク、4K・8Kストリーミングであれば高速大容量のネットワークなど、内容ごとに適切なネットワークを利用し、スムーズな通信を実現します。

このように、5Gはさまざまな技術によって成り立ちます。それが、人々の生活をより良いものへと変革するDXの基盤となるのです。

★5Gの要点まとめ

| 高速大容量 | 通信速度は20倍に進化。「Massive MIMO」「ビームフォーミング」が活用され、高精細な動画配信や在宅医療が可能に |

| 高信頼・低遅延通信 | 伝送遅延は10分の1に進化。「エッジコンピューティング」が活用され、自動運転、遠隔医療などが可能に |

| 多数同時接続 | 同時接続台数は10倍に進化。「グラント・フリー」が活用され、IoT化の促進が可能に |

➡︎【資料ダウンロード】業界ごとのDX推進ケースをまとめた“DX事例集”

5G対応スマホ・エリアは? 各社の周波数の割り当ても紹介

大手通信会社の5G周波数の割り当てを紹介

総務省は2019年、5G導入に向けた特定基地局開設の申請を受け付けました。申し込んだのはNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの4社。各社が提出した開設計画に基づき、3.7GHz/4.5GHz帯の6枠(各100MHz幅)と、28GHz帯の4枠(各400MHz幅)を割り当てるための審査が行われました。

審査項目には、従来の人口カバー率ではなく「基盤展開率」が組み込まれました。これは、日本全国を10km四方のメッシュで区切り、無人地帯などを除いた約4500区画に基地局が置かれた比率のこと。この基準が採用された理由は、5Gには、都市部はもちろん地方も含めた全国レベルでの社会課題解決が期待されているためです。

ここからは、各社のサービスや周波数、開設計画の概要を紹介します。

NTTドコモ

NTTドコモは、3.7GHz/4.5GHz帯を2枠(3600~3700MHz、4500〜4600MHz)、28GHz帯を1枠(27.4〜27.8GHz)獲得。設備投資額は約7950億円で、2023年度中に97.0%の基盤展開率を目指し、2022年3月までに全国2万局に展開予定。

NTTドコモはサービス開始以降、5G対応iPhoneシリーズをはじめ、「Galaxy」「Xperia」「AQUOS」シリーズ等の5G対応スマートフォンやWi-fiルーターを発売。5Gサービス対応エリアも順次拡大しています。

KDDI

KDDIも、3.7GHz/4.5GHz帯を2枠(3700〜3800MHz、4000〜4100MHz)、28GHz帯を1枠(27.8〜28.2GHz)獲得。設備投資額は約4667億円で、2024年度末までに93.2%の基盤展開率を目指し、2022年3月までに全国5万局に展開予定。

KDDIはサービス開始以降、5G対応iPhoneシリーズをはじめ、「Galaxy」「Xperia」「AQUOS」「OPPO」「TORQUE」「Google」シリーズ等の5G対応スマートフォンを発売。5Gサービス対応エリアも順次拡大しています。

ソフトバンク

ソフトバンクは審査でNTTドコモとKDDIに点差をつけられ、3.7GHz/4.5GHz帯は1枠(3900〜4000MHz)の割り当てに。28GHz帯は1枠(29.1〜29.5GHz)獲得。設備投資額は約2061億円で、総務省の発表では、2024年度末までに64.0%の基盤展開率を目指すとされています。2021年度末には5万局、2025年度末には20万局に基盤展開予定。

総務省はソフトバンクへの個別条件として、2018年12月に発生した大規模通信障害を踏まえ、再発防止策の徹底を求めました。

ソフトバンクはサービス開始以降、5G対応iPhoneシリーズをはじめ、「Google」「LEITZ」「AQUOS」「Xperia」「razr」「Redmi Note」シリーズ等の5G対応スマートフォンを発売。5Gサービス対応エリアも順次拡大しています。

楽天モバイル

楽天モバイルは、3.7GHz/4.5GHz帯を1枠(3800〜3900MHz)、28GHz帯を1枠(27.0〜27.4GHz)獲得。設備投資額は約1946億円で、2024年度末までに56.1%の基盤展開率を目指しています。

携帯電話事業に参入して間もない楽天モバイル。総務省は、今後の開発における個別条件として、基地局の着実な開設を求めました。

楽天モバイルはサービス開始以降、5G対応iPhoneシリーズをはじめ、自社オリジナル端末である「Rakuten」シリーズや「OPPO」シリーズ等の5G対応スマートフォンを発売。5Gサービス対応エリアも順次拡大しています。

【参照元】

第5世代移動通信システム(5G)の導入のための特定基地局の開設計画の認定(総務省)

➡︎【資料ダウンロード】業界ごとのDX推進ケースをまとめた“DX事例集”

5G環境で実現できることは?

5Gで変わるサービスは?

5Gが普及すると、これまで不可能だったことが可能になり、私たちの生活やビジネス、社会に大きな変化が起きると考えられます。ここでは、5Gが活用されうるケースを紹介します。

4K・8Kのライブ配信

5Gの「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」は、4K・8Kをはじめとする高精細な映像のライブ配信を実現します。自宅で視聴しているユーザー、スタジアムのような広い会場にいる観客に、迫力ある映像を配信することができます。

没入感の高いVR・AR体験

VRやARを含む「XR」は、大幅なクオリティアップが期待される分野。ヘッドセットを装着すれば、最前列にいるような感覚で音楽ライブを楽しめたり、任意のアングルでスポーツを観戦できたりします。圧倒的な没入感により、新たな視聴体験を生み出すでしょう。

スポーツ観戦の多角化

5Gを活用したスポーツ観戦は、各通信会社がすでに実証実験済みです。KDDIはプロ野球公式戦で、NTTドコモはラグビーワールドカップ2019日本大会で、観客が多視点かつリアルタイムで試合を観戦できるサービスを提供しました。総務省は、スポーツ観戦のアップデートによる経済効果は約2373億円にのぼると見込んでいます。

遠隔技術の活用

遠隔技術を要する分野では、5Gの「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」が重要になります。医療分野では、遠方にいる医師が手術中に助言する「遠隔手術支援」が進むでしょう。また、将来的には、現場の医師ではなく、遠方にいる医師が「遠隔手術」できる日がくるかもしれません。建築現場や災害復旧現場でも、ショベルカーなどを遠隔操作し、確実で安全な施工を実現することができるでしょう。

自動運転の推進

もっとも期待されている5Gの用途の1つ、それが自動運転です。ネットワークに繋がった「コネクテッドカー」は、車両の状態や歩行者の位置、交通状況、デジタル地図「ダイナミックマップ」などの情報を常時サーバーと通信。非常時のハンドル制御や隊列走行によって、交通事故・交通渋滞は低減すると考えられています。

IoT化の加速

「多数同時接続」が可能な5Gによって、IoT化は加速していきます。医療分野では複数の医療機器や院内設備が、農業では気象や土壌、生育センサーなどがインターネットに繋がり、膨大なデータを収集。それをAIが解析することで精度を上げます。商業施設では、客の導線分析をマーケティングに活用したり、リアルタイムの在庫管理・自動発注なども可能になります。

【無料e-book】DX推進に役立つIoT活用の基礎知識のダウンロードはこちら

働き方改革の推進

働き方改革の1つである「柔軟な働き方がしやすい環境整備」には、5Gの活用が欠かせません。「高速大容量」通信により、あたかも同じ空間にいるような感覚でビデオ会議を行ったり、大容量のファイルをスムーズに共有したりできるので、リモートワークが一般化していきます。これにより、仕事と出産、育児、介護などを両立しやすくなるでしょう。

★5G環境で実現できること まとめ

| 対象 | できること |

|---|---|

| 4K・8Kのライブ配信 | 高精細な映像を少ないタイムラグで楽しめる。スタジアム・イベントの参加者や、自宅で視聴しているユーザーに臨場感のある映像を配信できるようになる |

| VR・AR体験 | ヘッドセットを用いて、高精細でスムーズな映像を楽しめる。ライブやスタジアムイベント、オンラインゲームなどで活用され、没入感の高いコンテンツが生み出される |

| スポーツ観戦 | 手元のデバイスやVRヘッドセットを用いて、マルチアングルでスポーツを観戦できる。戦績などのデータやハイライトシーンもワンタッチで確認できる |

| 遠隔技術 | 医療ではIoTを活用した遠隔手術支援が向上していく。建築現場や災害復旧現場など危険が伴うケースでは、機器の遠隔操縦によって従事者の安全を守る |

| 自動運転 | インターネットと繋がった「コネクテッドカー」によって、運転者や外の状況を把握し、交通事故や交通渋滞を低減する |

| IoT | 医療では手術の精度・安全性、農業では収穫率や作業効率のアップなど、各分野で効果が期待される。商業施設では導線分析による高精度なマーケティング戦略立案なども可能になる |

| 働き方改革 | 大容量のデータを遅延なく送信できるため、リモートワークが一般化。育児や介護などと両立しやすくなる |

➡︎【資料ダウンロード】業界ごとのDX推進ケースをまとめた“DX事例集”

まとめ:あらゆる企業に求められる5Gの活用

5Gの活用がビジネスを革新する

Q

5G環境で実現できることは?

A

5Gとは「第5世代移動通信システム」のことで、「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」「多数同時接続」といった3つの特徴があります。5Gの活用事例を詳しく知りたい方は、DX推進を加速させる5G活用事例をご覧ください。

Q

5G環境で実現できることは?

A

4K・8Kのライブ配信やVR・AR体験、IoT化の加速など、生活やビジネス、社会に大きな変化が起きると考えられています。

5G導入による恩恵は通信速度の向上だけではありません。「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」「多数同時接続」という優れた特徴をかけ合わせることで、これまでは不可能だったことが実現できるようになり、社会はドラスティックに変化していくでしょう。

個人ユースだけでなく、企業が新製品・新サービスを開発するうえでも、5Gは強力な基盤になります。5Gの特徴・5Gを活用して実現できることを正しく理解することが、DX推進の鍵を握るといっても過言ではありません。

➡︎【資料ダウンロード】業界ごとのDX推進ケースをまとめた“DX事例集”

DX推進の取り組みに悩んでいる経営者様・企業担当者様へ

モンスターラボではお客様からのDX推進に関するお問い合わせ・ご相談を随時受け付けております。

モンスターラボが提供するサポートの詳しい概要は、下記のボタンから資料をダウンロードしてください。

DX支援サービス紹介資料ダウンロード