生成AIの急速な発展に伴い、AIをより便利に活用し、業務に取り入れたいというニーズが高まっています。

しかし、実際にAIツールを導入しようとすると、業務プロセスの自動化が想定以上に複雑だったり、AIツール同士の連携がうまくいかなかったりといった課題に直面することも少なくありません。

こうした課題を解決する可能性を秘めた技術が「MCP」です。

この記事では、以下の3つのポイントについて理解を深めることができます。

| ★まとめ ・MCP(Model-Context Protocol)とは何か、その仕組みと役割 ・MCPとA2A(Agent to Agent)の違い ・MCPがもたらすメリットと活用事例 |

目次

MCPとは?基本概念

MCP(Model-Context Protocol)は、Anthropicが提唱したオープンプロトコルであり、2024年11月以降、多くの企業が活用しています。

これは、異なるAIモデルやツール間で情報(コンテキスト)をスムーズにやり取りするための新しい技術標準です。

イメージとしては、PCやスマートフォンで使われる「USB-Cポート」のような存在です。

USB-Cが登場するまでは、メーカー独自の規格や用途別の規格が乱立し、機器ごとに異なる形状の端子やケーブルが必要でしたが、USB-Cという共通規格ができたことで、一つのケーブルで様々な機器を接続できるようになりました。

MCPも同様に、AIの世界におけるUSB-Cのような役割を果たし、統一された接続方法の提供を目指しています。

MCPが必要とされる背景

MCPが求められるようになった背景には、AIツールの「サイロ化」という課題があります。

現在、世の中には文章生成、画像作成、データ分析など、それぞれ異なる得意分野を持つAIツールが数多く存在しますが、これらは独立して機能しており、標準化された方法で連携できていません。

そのため、複数のAIツールを組み合わせた複雑な作業を行おうとすると、ユーザーが情報をコピー&ペーストして橋渡ししたり、エンジニアがツールごとに個別の連携プログラムを開発したりする必要がありました。

このような非効率な状況を解消し、AI同士がスムーズに連携できる統合環境を構築するために考案されたのが、MCPという共通規格です。

★生成AIについて詳しくはこちら

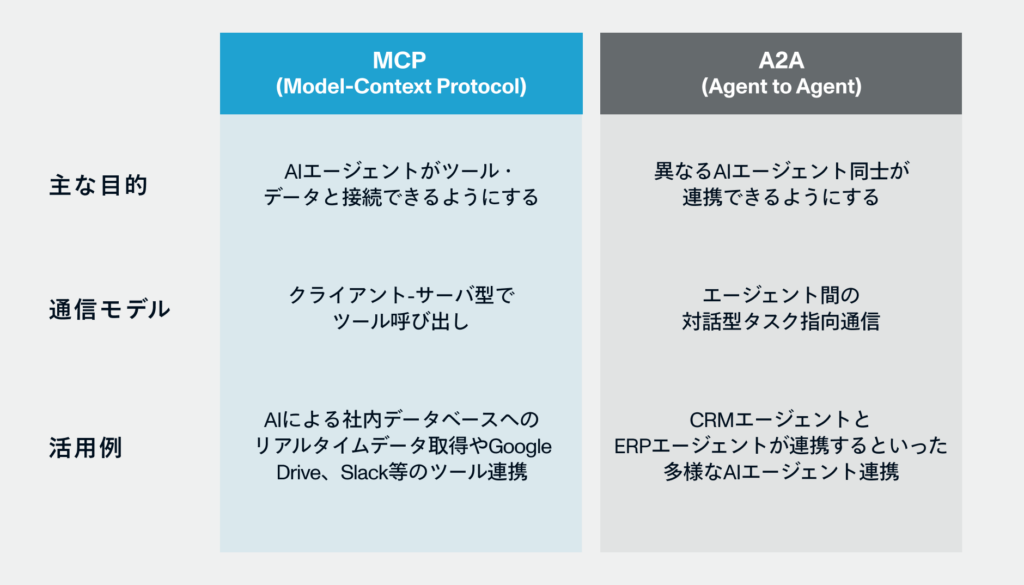

MCPとA2Aとの違い

2025年4月にGoogleが、Agent2Agent(A2A)という新しいオープンプロトコルを発表しました。

GoogleはA2Aを「異なるベンダーのAIエージェント同士が安全に情報交換・連携するための新しいオープンプロトコル」として50以上の企業と協力して提唱しました。

MCPは「LLMがツールやデータを使う方法」を定めた標準であり、一方A2Aは「エージェント同士が通信する方法」を定めた標準ということで役割が異なります。またGoogle自身が「A2AはAnthropicのMCPと補完関係にある」と述べており、競合する概念ではないことも強調されています。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

MCPの主要機能と特徴

MCPの核心は、AIに必要な情報を標準化した形で送受信できる点にあります。これにはテキストだけでなく、ファイルや権限情報なども含まれており、AIが様々な情報源と統一的にやり取りできるようになっています。

リソース管理とプロンプト設計

MCPの重要な機能の一つが、厳格なリソース管理です。

これは、AIに渡す情報を「リソース」として定義し、それぞれに一意の識別子(URI)を割り当てる仕組みです。

たとえば、特定のファイルやデータベースの情報をAIに渡す場合、その中身を毎回送る必要はなく、「このURIのファイルを参照してください」と指示するだけで済みます。

これにより、通信量を削減し、効率的な情報共有が可能になります。

また、プロンプトも単なるテキストではなく、これらのリソースを組み合わせた構造化データとして設計されるため、AIはより正確に文脈を理解し、的確な応答を返せるようになります。

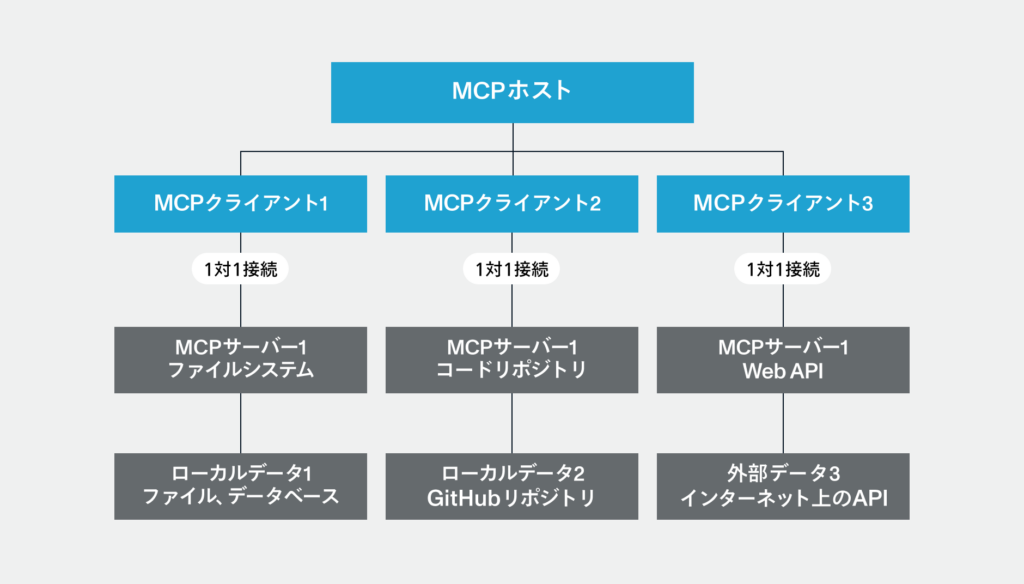

クライアント・サーバーモデルによる拡張性

MCPは「クライアント・サーバーモデル」という構造を採用しています。

これは、中心的な役割を担う「サーバー」がコンテキスト全体を管理し、個々のAIツール(クライアント)からの要求に応じて必要な情報を提供する仕組みです。

このモデルの最大の利点は、高い拡張性にあります。

たとえば、システムに新しいAIツールを追加したい場合、そのツールをMCPのルールに従ってサーバーに接続するだけで、既存の他ツールとの連携が容易になります。

個々のツール間で直接通信する方式に比べて、システム全体の構成をシンプルに保ちつつ、柔軟に機能を拡張できる点が大きな特徴です。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

MCPのメリット

MCPが普及すれば、これまで専門知識が必要だったAI同士の連携が手軽になり、業務の自動化と生産性向上が大きく進むと期待されます。

異なるAIツール同士が連携しやすくなる

MCPの最大のメリットは、異なる開発元によって作られたAIツール同士の連携を容易にすることです。

現在のAIツールは、それぞれが違う国の言葉を話す人間のようなものです。

AI同士の会話には、共通の言語(プロトコル)がありません。

そのため、たとえばA社の文書要約AI(英語を話す人)とB社の翻訳AI(日本語を話す人)を連携させるには、両方の言葉を理解する通訳(=専門のエンジニア)が、その都度特別なプログラムを開発する必要がありました。

しかし、両方のAIがMCPに対応すれば、まるでブロックを組み合わせるように、特別な開発を行わなくてもスムーズに連携できるようになります。

これにより、ユーザーは目的に応じて最適なAIツールを自由に組み合わせ、より高度で複雑なタスクを自動化できるようになるでしょう。

AIに様々な機能を簡単に追加できる

MCPは、AIに新しい機能を追加するプロセスを大幅に簡素化します。

MCPの規格に準拠したツール(プラグイン)を開発すれば、そのツールを様々なAIアシスタントに組み込むことが可能になります。

これは、スマートフォンのアプリストアの仕組みに近い考え方です。

アプリ開発者は、iOSやAndroidという共通基盤に沿ってアプリを開発することで、世界中のスマートフォンユーザーに機能を提供できます。

それと同様に、MCPという共通基盤ができることで、開発者は特定のAIモデルに依存せず汎用的なツールを開発しやすくなります。こうした仕組みにより、AIアシスタントの機能が飛躍的に拡張していくと考えられています。

個々のユースケースに特化したAIアシスタントが作りやすくなる

MCPの普及は、特定の業務に特化した「カスタムAIアシスタント」の開発を容易にします。

たとえば「法務部門向けアシスタント」には、以下のような専門機能が必要です。

機能1: 社内の契約書データベースにアクセスする

機能2: 最新の判例を検索する

機能3: 結果を要約する

MCPがあれば、これらの機能を持つMCP対応ツールをブロックのように簡単に組み合わせることが可能です。

これまで基盤とされてきた汎用AIに、必要な専門機能だけを追加する形で、個別のニーズに合わせた特化型AIを効率的に開発できます。それがMCPの大きな利点です。

AIが最新情報や専門知識を取得できる

多くの生成AIは、特定の時点までの情報で学習されており、リアルタイムの出来事や社内の機密情報といった専門的な知識にはアクセスできませんでした。

MCPは、この「知識の壁」を取り払う役割も担います。

MCPの仕組みを使えば、AIは外部のデータベースやニュースサイト、あるいは企業内のドキュメント管理システムといった情報源に、標準化された方法で安全にアクセスできるようになります。

これにより、AIアシスタントは常に最新の情報に基づいて回答を生成したり、特定の業界や企業に特有の専門知識を反映した業務を遂行したりできるようになるでしょう。

セキュリティ面の考慮

MCPは、セキュリティの向上にもつながります。複数のAIが連携するシステムでは、どのAIがどの情報にアクセスできるかを厳密に管理することが極めて重要です。

MCPのクライアント・サーバーモデルでは、コンテキスト管理をサーバーに集約することで、一元的なアクセスコントロールを実現しやすくなります。

たとえば、「このユーザーは人事情報へのアクセスを許可するが、財務情報へは許可しない」といった細かい権限設定をサーバー側で管理し、AIが悪意ある操作や情報漏洩につながる動きを防ぐ枠組みを構築できます。

実際に、こうしたセキュリティ機能は継続的に強化されています。

2025年6月には、MCPの重要なアップデートが行われ、セキュリティ機能が強化されました。

具体的には、「誰が・何をする権限を持っているか」という認証・認可の仕組みがより厳格化されています。

さらに、操作許可証となるデジタルキー(トークン)が、発行された目的以外で不正利用されるのを防ぐ仕組みも導入され、企業が安心して利用できる基盤が整備されつつあります。

このように、セキュリティポリシーを一貫して適用するための土台を提供する点も、MCPのメリットの一つといえます。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

非エンジニアでも使えるMCP活用事例

MCPの概念を応用したツールはすでに登場しています。日常的なツールとの連携事例をとおして、MCPがもたらす利便性を具体的に見ていきましょう。

SlackやGoogleドライブと連携する

MCPの考え方を活用すれば、日常的なチャットツールが強力なビジネスハブに進化します。これまで手作業で行っていた、以下のような一連の流れを自動化できます。

【これまでの手作業】

1.Googleドライブを開く

2.「先週の議事録」を探す

3.ファイルを開いて内容を読む

4.自分で要約を作成する

5.Slackに要約を貼り付けて報告する

【MCPを活用した場合】

1.Slack上で「先週の議事録をGoogleドライブから探して要約して」と指示するだけ

このようにMCPを活用すると、ユーザーは仕事の内容を指示するだけで、AIが裏側で権限を確認しながら検索や要約を行い、必要な結果だけを返してくれます。

Claude Desktopで使う

AI開発企業Anthropicが提供する「Claude Desktop」は、MCPのコンセプトを具体化した応用例の一つです。

このツールは、ユーザーのデスクトップ上で動作し、ローカルのファイルやアプリケーションとやりとりできます。

たとえば、Claudeは一般的には、ユーザーがアップロードしたファイルしか読むことができません。しかし、MCPを使うとClaudeがユーザーのパソコン上の特定フォルダやアプリと直接やりとりできるようになります。

「このフォルダから請求書という言葉を含むファイルを探して」や、「このテキストファイルを開いて内容を要約して」、「アプリの設定を読み取って、次の操作を提案して」といったことが可能になります。

この際使われるのがFilesystem MCPという仕組みでClaudeが「どのフォルダを見ていいか」「何をしていいか」をユーザーが許可した範囲で操作できるようにする、いわゆる仲介役を担っています。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

MCP導入の注意点

MCPはAI活用の未来を広げる一方で、その導入と普及にはいくつかの課題が存在します。ここでは、MCPが広く使われるようになるまでに乗り越えなければならないハードルについて解説します。

学習コストと導入のハードル

MCPの基盤となる技術や概念は新しく、専門的な知識を要します。

現時点では、MCPを導入してシステムを構築するためには、プロトコルの仕様を深く理解したエンジニアの存在が不可欠です。

非エンジニアがすぐに利用できるような、完成されたパッケージ製品はまだ限られています。

そのため、企業がMCPの導入を検討する際には、技術者の育成や確保にかかるコストや、システム構築の初期ハードルを考慮に入れる必要があるでしょう。

今後、ツールの整備が進むことで、このハードルは徐々に下がっていくと考えられています。

セキュリティリスク

MCPはセキュリティ管理の枠組みを提供する一方で、新たなリスクを生む可能性もはらんでいます。

MCPによって様々なAIやデータソースが密接に連携するということは、システムのどこか一箇所に脆弱性があると、その影響がシステム全体に波及しやすくなることを意味します。

特に、コンテキスト管理を一元的に担うサーバーがサイバー攻撃の標的となった場合、接続されている全てのAIが悪用されたり、広範囲な情報漏洩が発生したりする危険性があります。

そのため、MCPを導入する際には、メリットとして挙げたアクセス管理の仕組みを適切に設計・運用し、厳格なセキュリティ対策を講じることが不可欠です。

エコシステムの課題

MCPが真価を発揮するには、多くのAI企業が規格を採用し、広範な「エコシステム」を形成することが成功の鍵です。

過去には、一部のツールベンダーが採用に慎重だったことに加え、大手IT企業がそれぞれ独自の連携基盤を推進する動きもあり、標準化への道筋は不透明でした。

しかし、その状況は大きく変わりつつあります。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

MCPの今後

MCPは、AIが単体の「ツール」から、相互に連携し合う「エコシステム」へと進化していく上で、中心的な役割を果たす可能性を秘めた重要な技術といえます。

そして、業界標準化への動きは2025年に入り大きく加速しています。

実際に、2025年3月にはOpenAIがMCPの採用を正式に発表し、Agents SDKでMCPサポートを開始しました。さらに6月には、ChatGPTのデスクトップ版でもサポートが追加されました。

これにより、Claude以外の主要なAIアシスタントでもMCPを利用できるようになり、エコシステムの拡大が加速しています。

OpenAIの参入により、MCPは事実上の業界標準としての地位を固めつつあります。

また、GoogleのGeminiやMicrosoftのAzure OpenAIでもMCP対応が進められており、主要なAIプロバイダーを巻き込んだエコシステムの形成が急速に進んでいます。

このように、MCPの業界標準化が進めば、そのインパクトは計り知れません。開発者は、特定のAIに縛られず、より創造的で便利なツールを開発できるようになり、ユーザーはそれらを自由に組み合わせて、これまで不可能だったような高度な知的作業をAIに任せられるようになります。

将来的には、パーソナルアシスタントが個人の活動を統合的に支援する体験も実現するでしょう。

MCPの動向は、今後のAI社会のあり方を占う重要な指標といえます。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

まとめ:MCPが切り拓くAI活用の未来に向けて

この記事では、AI同士をスムーズに連携させる新しい技術標準「MCP」について、基本概念からメリット、課題までを解説しました。

MCPは、AIの世界における「USB-C」のような共通規格であり、サイロ化されたAIツール群を繋ぎ、高度な自動化を実現する重要な基盤です。

異なるAIの連携や機能追加を容易にする一方で、その導入には実装の学習コストや、厳格なセキュリティ対策が求められるといった課題も残ります。

エコシステムは主要企業の参入で急速に拡大していますが、その可能性を最大限に引き出すには、こうした点を理解することが不可欠です。

MCPは、AI活用を大きく変える業界標準として定着しつつあります。

その動向と仕組みを理解することは、これからのビジネスでAIの力を最大限に活用するための第一歩となるでしょう。

➡︎【資料ダウンロード】AI時代の未来を拓くAIエージェント導入の重要ポイント

モンスターラボはAI導入を支援する伴走型パートナー

モンスターラボでは、世界各国のスペシャリストがチームを組み、さまざまな業界・業種のデジタルサービス/プロダクト開発から、UX/UIデザイン、ブランド開発、グロースハックまで幅広く支援しています。

ビジネスの上流工程からデジタル領域の知見を持つコンサルタントが中心となり、課題に合わせたソリューションを提案します。さらに、先端テクノロジーを含むあらゆるプラットフォームに対応できる開発体制を整えています。その他にも、アジャイル開発による柔軟な開発進行や、国内外のリソースを活用したスケーラブルな開発体制の構築、リリース後の保守運用や品質向上支援まで、さまざまなニーズに対応しています。

さらに、世界各国の拠点とネットワークを活かし、お客様のビジネスの海外展開も支援しています。対象地域におけるビジネス立案から現地調査まで、これまで培ったグローバルな支援実績をもとに伴走支援します。

モンスターラボが提供するサポートの詳しい概要は以下リンクをご確認ください。